(俳句と川柳) <衆院選> 第101代総理大臣への期待 (「吾亦紅」と「夜長」に思うこと)

冒頭の写真は庭の吾亦紅です。

2021年10月14日に衆議院は解散し、19日に衆議院立候補者が公示され、10月31日に投開票が行われます。

経済的格差を是正し子供達の明るい未来を開く政治家を選択したいものです。

庶民の明日の幸せと日本の未来の発展のために「清き1票」を投じましょう!

「薫風士の思い」を俳句と川柳に詠みました。

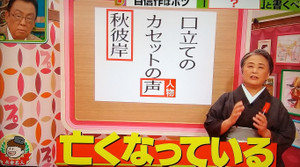

「吾亦紅」は自民党の総裁選を詠んだブログ用の「俳川」(令和の俳諧・俳句擬き・川柳擬き)です。

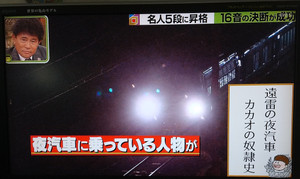

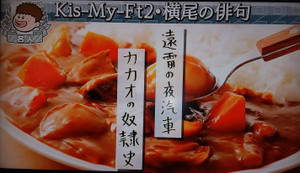

「夜長」・「長き夜」は「衆議院選挙」を詠んだ「俳川」です。

青色の文字をクリック(タップ)して、「俳句HAIKU」の関連記事をご覧頂ければ幸いです。

吾亦紅総裁選の当馬か

吾亦紅永田の風に靡くのみ

政界は男社会か吾亦紅

吾亦紅あやつる巧み傀儡師

傀儡にされるは誰か吾亦紅

美辞麗句実行如何吾亦紅

コロナ禍の政治談議や吾亦紅

口遊む夜長のエール願ひ込め

酌み交はし夜長の談議コロナ論

長き夜を句に遊びつつ手酌酒

エールの句新総裁へ長き夜に

長き夜やコロナ禍祈る子の未来

総裁よ夜長のエールご覧あれ

薫風士に限らず、多くの国民は、「国民の声を聞き有言実行の透明な政治を推進してくれること」を期待を込めて新総裁と新閣僚の手腕に注目していくでしょう。

その期待を裏切らないように、与党か野党かを問わず、新総裁や新閣僚は「令和の本格的な総理大臣や閣僚」になるべく、「初心を忘れず」・「至誠一貫」・「不動心」で国民の為の地道な努力を重ねてほしいものです。

世論調査によると自民党の支持率は政府の期待より低いようですが、野党の支持率が格別に上がっているようにも思えません。与党・野党のいずれにせよ、美辞麗句の「まやかし」をせず、国民の願いに応える地道な実績を積み重ねると、いずれ支持率が上がり、本格的な長期政権を確立できるでしょう。

岸田文雄総理大臣にはご多忙でしょうが、喫緊の課題の解決が一段落した後には、ヘルマン・ファンロンパイ氏(初代EU大統領)との俳句の交流や「俳句のユネスコ無形文化遺産への登録」を願う俳句愛好家の思いや「俳句を通じて世界平和を!」という薫風士の願いにも思いを馳せて頂ければ望外の喜びです。

ファンロンパイ氏と薫風士のツーショットをタップ・拡大してご覧下さい。

青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップすると、それぞれ最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。