プレバト「炎帝戦」・「ポイントカード」の俳句を考える

フルーツポンチ村上さんとFUJIWARA藤本さんの俳句に対する夏井先生の添削が中学3年生用の三省堂教科書「現代の国語3」に掲載されるとのことです。

「プレバト・永世名人の『サンダル』の俳句を考える」で夏井先生の添削について批評をしましたが、プレバト俳句番組の添削が教科書に載るほど人気が高いだけに、炎帝戦の「ポイントカード」の俳句添削の問題点も黙って見過ごすわけにはいかず、僭越ながらこの記事を書くことにしました。

TV番組の時間的制約のせいかも知れませんが、夏井先生は忙しすぎて添削が雑になっているのではないでしょうか?

エンタメ番組にせよ、俳句の先生として手抜きをせず、しっかり添削指導をして頂きたいですね。

「俳句は好き好き」「よみびと次第」ですが、このブログ記事が「プレバト」の視聴者や「俳句HAIKU」の読者の何等かの参考になれば幸いです。

(村上健志10段の原句)

・蛾の骸 ポイントカードで 掬いけり

(夏井先生の添削)

・蛾の骸 掬う ポイントカードの端

(薫風士の添削案)

・蛾の骸 ポイントカードに 掬ひけり

・蛾の骸 ポイントカードに 掬ひたり

原句は散文的なので、助詞の「で」を「に」に替えた方が「蛾の骸」のイメージが強調されると思います。上五の後に、「切れ」を入れて読むと、中七の字余りは然程気になりません。

夏井先生の添削では中七の字余りは解消されますが、「蛾の骸」より「ポイントカードの端」が強調され、作者の思い・原句のニュアンスが損なわれる感じがします。

「けり」は過去のことの詠嘆です。「たり」にすると「現に上手く掬ったこと」を詠嘆的に表現していることになり、中七が字余りでも、作者の原句の意図が表現されて良いと思います。

5・7・5の定型を重視するか、詩的内容を重視するか、選者の拘りや俳句の出来栄え次第ですが、松尾芭蕉や蕪村、高浜虚子の俳句など字余りは珍しくなく、正岡子規が「字余りの和歌俳句」で述べている如く、字余りは内容次第で問題ありません。

貴方は「形式」と「内容」のどちらを優先されますか?

なお、助詞「で」は、広辞苑によると、平安時代から用いられていますから、原句を「で」に合わせて口語表現に替える必要はありません。

旧仮名遣に統一する方が、句意の誤解を防ぎ詩的になり、良いと思います。

(東国原英夫10段の原句)

・ポイントで もらひし蛍 なほいきる

(夏井先生の添削)

・ポイントで もらった蛍 なほいきる

(薫風士のコメント)

上記の通り、助詞「で」は平安時代から用いられていますから、原句を「で」に合わせて口語表現に替える必要はありません。

歴史的仮名遣の「もらひし」を口語表現の「もらった」に修正するなら、「なほ」も「なお」に変更して、現代仮名遣に統一すべきでしょう。

「いきる」は「生きる」と漢字で表現する方が良いと思います。

(梅沢富美男 永世名人の原句)

・行合の空の 御朱印めぐりかな

(夏井先生の添削なし)

直しなし

(薫風士の添削案)

・行合の空に 御朱印めぐりかな

「の」を「に」に修正する方が「行合の空」が強調されて良いと思います。

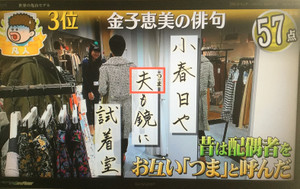

(千原ジュニア初段の原句)

・消しゴムに 彫刻刀の 彫る花火

(夏井先生の添削)

直しなし

(薫風士のコメント)

「消しゴム」に「彫る」のは自分であり、「彫刻刀」を使うのは当然でしょう。「彫刻刀」は擬人化しても無駄な語句であることに変わりありません。「どのような花火を彫ったのか」・「花火をどのように彫ったのか」などが分かる語句を「彫刻刀」の替りに用い、語順なども推敲すると、もっと良い俳句が出来るでしょう。

例えば、次のような推敲句はどうでしょうか?

・消しゴムにジャックナイフの彫る花火

千原ジュニアさん、「ジャックナイフ」は貴方のニックネームだったことを夏井先生が知っていると、上記の推敲句ならシード権内に入れてくれたのではないでしょうか?

この記事は「お笑い」のネタにされるかもしれませんが、もしご希望ならマジで添削・推敲のアドバイスをしますよ!

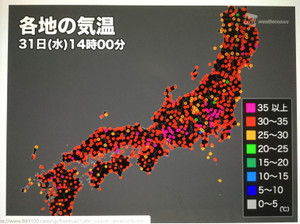

(冒頭の写真は4Ch. TVの画面の一部分です。)

青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップすると、それぞれ最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事のタイトルが表示され、この「俳句HAIKU」をタップすると最新の全ての記事のタイトルが表示されます。タイトルをタップしてその記事をご覧頂ければ幸いです。