「敬老の日」「子規忌・糸瓜忌・獺祭忌」に思うこと

(2025.9.17 更新)

2024年の「敬老の日」は、9月16日でした。

「敬老会《俳句と写真》」をご覧下さい。

獺祭忌己が苦吟を句吟して

子規の忌や己がまんぽ句口遊む

口ずさむ平和の俳句獺祭忌

(薫風士)

冒頭の俳句は、「苦吟」と「句吟」の同音異義語のダジャレ・ブログ用川柳擬きの拙句です。

最近は「詩吟」のみならず、「俳吟」も楽しんでいる句友がいます。

今日は「子規忌」なので、「上五」を「獺祭忌」にしましたが、「秋高し」とか「秋風や」とか、様々な季語を当て嵌めて「まんぽ俳句」に遊びながら、まず俳句のリズムを身につけるのが吟行俳句上達のコツです。

(2022.9.10 更新)

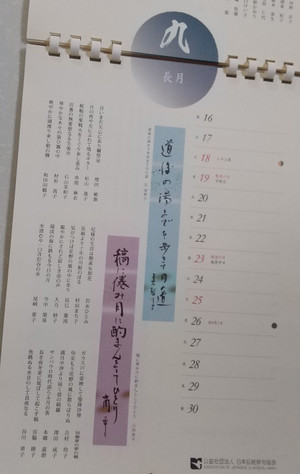

この写真は、日本伝統俳句協会9月のカレンダー(後半の一部分)です。

写真をタップ拡大して、掲載された俳句をご覧下さい。

2022年は「敬老の日」と「子規忌」が重なります。

「著名俳人の『季重なり』俳句集」をご覧下さい。

(青色の文字をクリックすると、歳時記の例句や関連の解説記事などをご覧になれます。)

(2016.9.22の記事)

9月19日は子規忌(「糸瓜忌」・「獺祭忌」)ですが、9月20日は「敬老の日」に当たります。

早世の子規を偲ぶや敬老日

駄句を口遊みながらインターネット歳時記(俳誌のsalon)の子規忌の俳句を検索すると、次の句が目に留まりました。

子規忌なりいまは美顏に使ふ水

(中原道夫)

この俳句の水は糸瓜水のことでしょう。

正岡子規は肺結核の喀血や脊椎カリエスの激痛に耐えて俳句の道に励んでいたが、次の三句を絶筆に、35歳の若さで亡くなりました。

糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな

痰一斗糸瓜の水も間に合はず

をととひのへちまの水も取らざりき

当時、糸瓜の水は咳止めや痰を切るのに効き目があるとされ、特に十五夜に取った糸瓜の水は効果があるとされていたようです。「をととひのへちまの水もとらざりき」とはこの十五夜の糸瓜の水を取らなかったことを詠んでいることを最近知りました。

正岡子規は自分の死の近いことを直感して「糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな」などの句を詠んだのではないでしょうか。この3句を詠んだ後に昏睡状態になり、亡くなったとのことです。

糸瓜忌や絶筆に知る句のこころ

凡人は長寿が頼り獺祭忌

(薫風士)

自分の死をも滑稽味のある俳句にする悲壮な覚悟を思うと、申し訳ないような気もしますが、凡才の駄句を口遊みながら、子規の凄さを偲んだ凡人の「敬老の日」でした。

青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップすると、それぞれ最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。

2025.9.17 更新

投稿: 薫風士 | 2025年9月17日 (水) 10時53分

8月19日は「俳句の日」とされています。

正岡子規の命日は9月19日ですから、8月19日からの1か月を「俳句月間」として俳句・教育関係者により俳句を通じて子供たちに日本文化の啓蒙活動をして頂いたら如何でしょうか?

俳句の教育はもう既に実践されているのでしょうが、コロナ禍の自粛生活で子供たちがwebのつまらないゲームに夢中になっているのは親泣かせです。

俳句は、個性を発揮する芸術の一つであり、好き好きです。プレバトのような一方的な査定やランク付けはしないで教育すべきでしょう。

大人のための俳句の面白さの啓蒙の一助になれば幸いですが、

8月15日の終戦記念日の俳句を特集しましたので

俳句ブログ:終戦記念日 <「戦争と平和」特集>

http://knt73.blog.enjoy.jp/blog/2021/08/post-452c.html

をご一読下さい。

(薫風士)

投稿: | 2021年8月20日 (金) 09時44分

俳句鑑賞: 「老鶯」・「夏鶯」・「残鶯」

http://knt73.blog.enjoy.jp/blog/2021/05/post-d2af.html

や

俳句の鑑賞:「初夏」 《コロナ禍に思うこと》

http://knt73.blog.enjoy.jp/blog/2021/05/post-072b.html

をご一読下さい。

(薫風士)

投稿: | 2021年5月30日 (日) 08時27分

9月19日は子規忌・糸瓜忌・獺祭忌ですが、

8月19日は「俳句の日」だそうです。

12月9日は漱石忌ですね。

小林一茶の命日は文政10年11月19日(1828年1月5日)です。

「9」と「句」の語呂合わせができる俳人の忌日が他にないか、

ご存知の方があれば教えて頂けると有難いです。

投稿: チュヌの主人 | 2016年12月14日 (水) 09時53分