Click here and see "Bashō's haiku in Japanese and English by L. P. Lovee” in HIA's Column.

(2024.11.20 更新)

鳶舞ふ小春のゴルフ有馬冨士

ティーショット彼方の紅葉狙ふかに

小春日のゴルフや疲れに飴くれて

新蕎麦と地酒を惜しみ歓談し

満喫すゴルフ日和の紅葉晴

最初の写真をタップ拡大すると、羽束山の上空にトンビが見えます。

「鳶」は、季語ではありません。読み方は、「とび」と「とんび」があります。

パー八や老のゴルフに秋時雨

時雨るるも八十路のゴルフ恙無く

この写真は、健康管理の月一ゴルフを久しぶりに仲間とプレーした情景の一端です。

「パー八」は、ゴルフスコアの「par」と「8」や年齢の「88歳」を掛詞にした造語ですが、川柳擬きの「まんぽ俳句」です。

薫風やゴルフコンペへゴルフ駈る

有馬冨士ハウスに着けば夏燕

老鶯を指呼に遠音の時鳥

(薫風士)

久しぶりのゴルフで初夏の新緑の自然を満喫して、「まんぽ俳句」を口遊み、ゴルフ場の自然の豊かさや臨場感を表現するために、「季重なり」のまま拙句を掲載しました。

「薫風(くんぷう)」「老鶯(ろうおう)」「時鳥(ほととぎす)」はいずれも夏の季語です。

2023年1月19日に、NHK朝の天気予報で何方かが、「1月19日はいいくのひ」だと言っていました。

ブログ「俳句HAIKU」へのアクセス累計は、令和5年1月17日には縁起の良い数字「880,770件」に達しました。(写真参照)

(P.S. 2022.12.7)

二十四節気の「大雪」(たいせつ)は快晴のゴルフ日和でしたが、最高気温が10℃の冷たい風に身体が固くなり、ゴルフスコアは散々でした。

大雪の一日ゴルフに恙無く

大雪の風に悴みこのスコア

ショットの勘18番で取り戻し

(P.S. 2022.10.23)

2022年10月23日、日本オープンゴルフ選手権で蝉川泰果が95年ぶり日本OPアマチュアV 史上初のツアー2勝目を達成しました。

(P.S. 2022.9.14)

ショットをし手袋を脱ぎ汗を拭き

掲句はブログ用の日記俳句で「季重なり」です。

月一健康ゴルフを仲間としましたが、「猛暑日」で汗だくになりました。

ウクライナ紛争についてプーチン大統領や世界の指導者が賢明な決断をしてくれることを切望して、「やむにやまれぬ思い」を書きました。

青色文字(タイトル)をクリックして、「血に染むなドニエプルてふ春の川」ご覧下さい。

(2019.7.29)

春麗のバンカーショットピン傍へ

ゴルフ駆り梅雨に負けじとゴルフ場

掲句の「ゴルフ」は「車のゴルフ」と「スポーツのゴルフ」を掛けた川柳もどきの駄洒落ですが、「梅雨」を「雨」に変えると、まさに川柳になります。

掲句の「ゴルフ」は「車のゴルフ」と「スポーツのゴルフ」を掛けた川柳もどきの駄洒落ですが、「梅雨」を「雨」に変えると、まさに川柳になります。

雨催ひグリーンの頭上夏燕

「燕」は春の季語なので「夏燕」と表現しましたが、燕はやはり雨が好きなのか、先日も雨の降る前に庭に飛んで来るのを見かけました。

快音の白球追へば夏燕

ティーショットの行方を見ると燕が飛翔していました。

夏燕急旋回すフェアウェイ

ワンオンのボールを見れば虻留まる

「虻」は春の季語ですが、久しぶりのワンオンが珍しいのかボールに留まっていました。これは冗談ですが事実です。歳時記の季語にあまり捉われないで見たままの自然を気軽に詠むのが良いと思っています。

梅雨晴れ間はや蜻蛉飛ぶゴルフ場

「蜻蛉」は秋の季語ですが、ワンオンを祝うかのように、飛び交いました。

五月雨に二度もワンオン晴れ男

「五月雨」は夏の季語です。五月雨と言えば、芭蕉の有名な俳句「五月雨を集めて早し最上川」を思い浮かべますが、「健康管理の月一ゴルフ」をしている薫風士にとっては、「二度もワンオン」とは久しぶりの快挙で、臆面もなく駄句を口ずさみました。

道に立つ候補者を打つ梅雨の雨

市会議員候補者が帰路の道で支持を訴えていました。

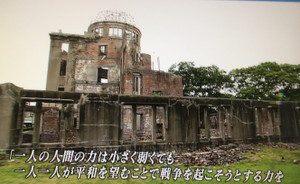

憲法改正論議が高まるでしょうが、日本の平和は世界平和が維持されない限り維持できないことを肝に銘じて、政治家、特に、与党議員は平和憲法に基づく象徴天皇の民主主義体制を堅持し、自衛体制を整えるだけでなく、日本の平和憲法の精神を世界共通の精神にすべく、努力してくれることを切望しています。

日本の政治家のみならず、アメリカやロシアの大統領など、世界の政治指導者にも、日本国憲法の前文を冒頭から下記の最後まで、是非読み返してほしいものです。

特に、最後の「日本国民は」を次のように「わが国民は」と読み替えて、自国の政治姿勢を反省してほしいと思っています。

「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

わが国は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」

この薫風士(L.P. Lovee)の思いを皆さんでシャエアして頂ければ有難いです。

ここをクリック(タップ)して、「山笑うバンカーショット儘ならず(俳句HAIKU・ゴルフ)」をご覧下さい。

写真はクリックすると拡大します。最後の写真に有馬富士が写っています。

青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップすると、それぞれ最新の「和文俳句」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。