(2025.2.27 更新)

e-Tax老の苦労や二月尽

万博の見所探し二月尽

二月尽万博見直し訴へて

万博に血税活かせ二月尽

e-Tax やる気にならぬ二月尽

政倫審審議尽くさず二月尽

二月尽正直者の声を聞け

(薫風士)

大谷翔平選手など、メジャーリーグで活躍している日本人の高額所得の税金を有効に活用して欲しいものですが、租税条約や租税法の扱いはどうなっているのでしょうか?

「鶯」・「初音」の俳句を楽しもう!

ここをクリック(タップ)して、NHK政治マガジンをご覧下さい。

桂笑金さん、笑福亭瓶吾さん

「落語怪談・百物語」の小話に「俳句HAIKU」の記事(薫風士の思いや願い)を取り上げてくれたでしょうか?

政治に関わっている方々には、「高邁なことをしているつもりでしていることが公明正大か?」「真に国民の幸せをもたらすことをしているか?」「物忘れが多くなったから引退すべきではないか?」etc. 常々、謙虚に謙虚に、自省してくれることを切望しています。

大局をわきまえず、物事の一面のみに捉われるとか、1円や2円の類のことばかりに拘り過ぎるとか、政治に無関心でいるとか、etc. 聞く耳をもった政治家をないがしろにしている人々が増えると、日本もナチスのような煽動政治家やプーチンとか、誰かさんのようなアナクロ専制主義者に振り回される国になるのではないかと、危惧しています。

(2019.3.13の記事)

掲題は、マイナンバー制度を活用して「e-Taxの確定申告」にチャレンジし、口ずさんだ即興句をタイトルにしたものです。

伝統的な俳句としては、「チャレンジす」を「挑戦す」に変えて、「二月尽イータックスに挑戦す」とする方が良いでしょう。

「二月尽」は「2月末」を意味する季語です。

「確定申告」は8音もあるので季語にするには不適切ですが、「納税期」を季語にしている俳句があります。

5年前の e-Tax 挑戦では疲労困憊して寝込みましたが、今回は「二月尽イータックスに祝杯を!」と口ずさみ、祝杯を上げる気分になりました。

この新しい e-Tax申告システムは利用価値があり、お勧めです。

筆者のe-Tax確定申告の奮戦の顛末は下記のとおりですが、ご参考になれば幸いです。

(青色の文字をクリックするとリンクした解説記事などがご覧になれます。)

5年程前に、「住基カード」(住民基本台帳カード・電子証明書マーク付き)を使用してe-Taxで確定申告をするのにパスワードや暗証番号の名称などが分かりにくくて混乱し、悪戦苦闘したことをブログ(チュヌの便り)に書きました。

この苦労に懲りて、それ以来は地域の商工会館で開催される確定申告相談会を利用していましたが、相談の順番待ちや事前準備に時間が掛かるのが不満でした。

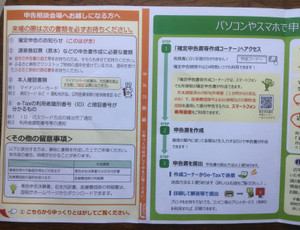

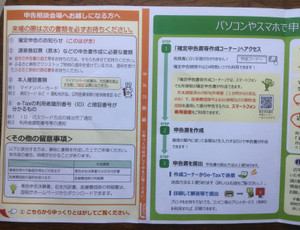

昨年の相談会で、マイナンバー制度による新しいe-Taxシステム(「利用者識別番号」(「ID」と「パスワード」の届けが必要)が利用できるようになったことを知り、必要な手続きを済ませて期待していたところ、税務署から「平成30年分確定申告のお知らせ」という折込葉書が来ました。

そこで、新しいタブレット式のパソコンを使って「確定申請書等作成コーナー」でe-Taxの申請書の作成にとりかかりました。

「パスワード」や「暗証番号」の煩雑さからは解放されましたが、入力作業を途中で止めると、その後は操作がスムーズにいかず、最初から何度も入力作業を繰り返すことになりました。

「作成済み分を保存して入力作業を再開すれば良い」と思いやってみましたが、「タブレットでは保存済みファイルを開くことが出来ない」と分かりました。

そこで、ノート型のパソコンならファイルの保存・入力作業の再開が出来るだろうと思って、別のパソコンで最初から入力をやり直してみましたが、入力操作の中断・継続をすることが出来ません。

その理由をあれこれ考えましたが、「このパソコンのアカウントやメールアドレスが最初に使用したタブレットと異なるために上手くいかないのだろう」と判断して、またタブレットを使って最初からやり直しました。

「入力作業を中断するとダメだ」と思って、「必要なデータをすべて手元に揃え」、「中断せずに継続的に」入力作業をしました。その結果、やっとe-Taxで申告書を送信することに成功しました。

パソコン画面操作の初歩的なことですが、スクロールバーが表示されている画面では、必要に応じて上下・左右にスクロールして、画面全体をよく確認することが肝心です。

次の画面に進む場合や前の画面に戻る場合は、「次へ」とか「戻る」をクリックして、指示通りに操作することです。

このように、入力作業の仕方を2日がかりでマスターしましたので、来年は半日も掛けずに楽々とe-Taxで申告できることを期待しています。

以上、恥ずかしながら皆さんの何かのご参考になればと思って書きました。

最新の俳句や英語俳句の記事は、青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップしてご覧下さい。

この「俳句HAIKU」をタップすると最新の全ての記事を一覧できます。