History of “Haiku” (「俳句」の歴史)

The origin of Haiku is Hokku (発句). Hokku is the opening stanza of renga (連歌). “Renga” means collaborative linked poetry

By the time of Matsuo Bashō (松尾芭蕉 1644–1694), the hokku appeared as an independent poem. In the late 19th century, the standalone hokku was renamed “haiku” by Masaoka Shiki (正岡子規 1867–1902).

The term ”haiku” is now generally applied retrospectively to all hokku, irrespective of when they were written.

Three distinguished haiku-poets of Edo Period

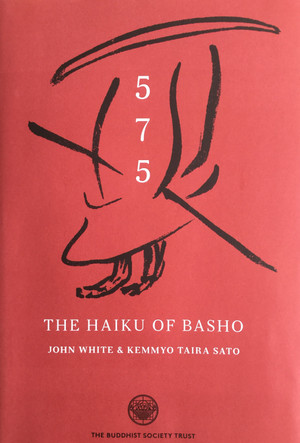

(A) Matsuo Bashō (松尾芭蕉 1644–1694)

Basho was the most famous renga poet of the Edo period; today, after centuries of commentary, he is recognized as the greatest master of haiku.

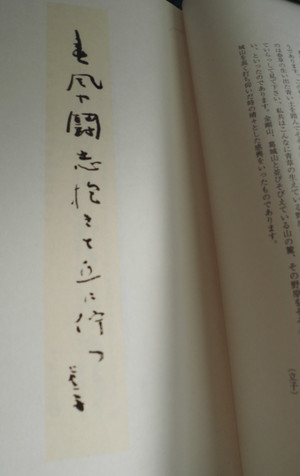

Matsuo Bashō's poetry is internationally renowned; and, in Japan, many of his poems are reproduced on monuments and traditional sites.

(B) Yosa Buson (与謝蕪村 1716–1783)

Buson is recognized as one of the greatest masters of haiga (an art form where painting is combined with haiku). His affection for painting can be seen in the painterly style of his haiku.

(C) Kobayashi Issa (小林一茶 1763–1827)

Issa composed very individualistic and humanistic haiku. His miserable childhood, poverty, sad life, and devotion to the Pure Land sect of Buddhism (浄土真宗) are evident in his haiku.

Dishtinguised Haiku-poets after Edo Period

Masaoka Shiki (正岡子規 1867–1902)

Shiki was strongly influenced by Western culture, as generally in the case of the Japanese intellectual world at that time. He was rather critical of Basho, and he favored the painterly style of Buson and particularly the European concept of plein-air painting, which he adapted to create a style of haiku as a kind of nature sketch in words, an approach called shasei (写生, "sketching from life").

Shiki discarded the term "hokku" and proposed the term “haiku”. Since then, "haiku" has been the term usually applied in both Japanese and English, irrespective of the date of haiku composition.

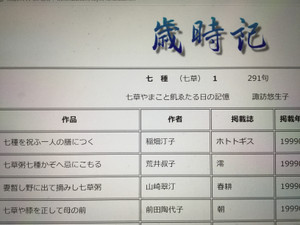

Takahama Kyoshi (高浜虚子1874 –1959)

In 1898, Kyoshi came to manage the haiku magazine Hototogisu, which had been previously edited by Shiki. In Hototogisu, he kept on with the traditional style of haiku, as opposed to the new trend developed by Kawahigashi Hekigodo.

Kyoshi attached importance to the traditional pattern of 17 syllables and the function of kigo (season word), and he tried to exclude the more modern trend towards season-less haiku.

Haiku of distinguished haiku-poets of Edo Period

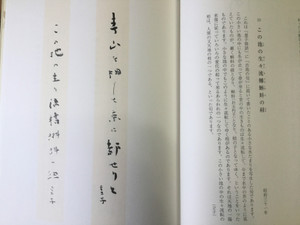

(shizukesa-ya iwani-shimiiru semi-no-koe)

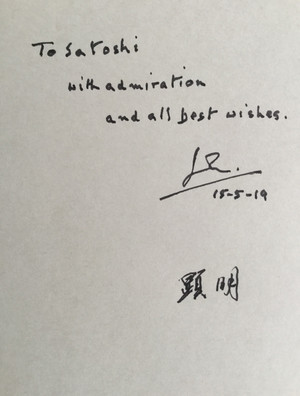

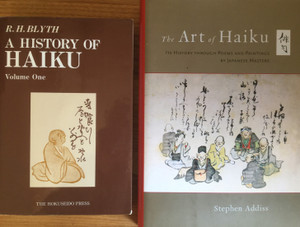

(Tnslation by Stephen Addiss, The Art of Haiku)

silence_

penetrating the rocks,

cicada voices

(Translated by Satoshi Kinoshita)

what a stillness!

cicada voices,

seeping into the crag

(Note)

“しみいる” is equivalent to “seeping”, rather than “penetrating”.

・やがて死ぬ けしきは見えず 蝉の声

(yagate-shinu keshiki-wa-miezu semi-no-koe)

Depending on the Chinese characters which you apply to “けしき”, you may interpret this haiku into two different meanings as translated by Satoshi:

(景色)

the voice of a cicada_

I cannot see the scenary,

soon I will die

(気色)

the voices of a cicada_

the cicada does not sound

to die soon

(shiraumeni akuruyobakarito narinikeri)

(Translated by Stephen Addiss)

among white plum blossoms

what remain is the night

about to break into dawn

(Translated by S. Kinoshita)

all that remain to me_

the night about to break into dawn

among white plum blossoms

(Note) The translation of S. Addiss is a mistranslation.

・時鳥 なけなけ一茶 是に有

(hototogisu nake-nake-issa kore-ni-ari)

little cuckoo

sing! sing!

Issa is here

(David G. Lanoue. Click here to see the site.)

Haiku of Masaoka Shiki

It is said that Shiki Masaoka composed about 24,000 haikus during his short life (1867~1902). (See the home page of Matsuyama-city 「子規の俳句検索」

・柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺

(kaki-kueba kane-ga narunari Hōryūji)

I bite into a persimmon

a bell resounds—

Hōryū-ji

(Shiki Musium ・ sikihaiku)

(Note)

The actual sound that Shiki heard was not the bell of Hohryuhji Temple, but that of Tohdaiji Temple. Persimmons were his favorite fruits.

・しぐるゝや 蒟蒻冷えて 臍の上

(shigururu-ya konnyaku-hiete heso-no-ue)

it's drizzling...

devil's tongue, cold on

my belly button

(“Selected Poems of Masaoka Shiki, Translated by Janine Beichman”)

・絲瓜咲て 痰のつまりし 佛かな

(hechima-saite tan-no-tsumarishi hotoke-kana)

sponge gourds in bloom

this hotoke

choked by phlegm

(Shiki Musium ・ sikihaiku)

the gourd flowers bloom,

but look—here lies

a phlegm-stuffed Buddha!

(“Selected Poems of Masaoka Shiki, Translated by Janine Beichman”)

(Note)

The Japanese word “hotoke” has broader meaning than “Buddha”. That is, “hotoke” means not only Buddha, but also a dead person or a Buddha-like gentle person.

・奈良の町の 昔くさしや 朧月

(Nara-no machi-no Mukashi-kusashi-ya Oboro-zuki)

The town of Nara is

Really old-fashioned.

The hazy moon.

(“Masaoka Shiki’s haiku poems”, Masterpieces of Japanese Culture.)

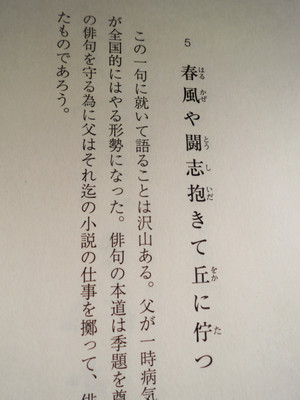

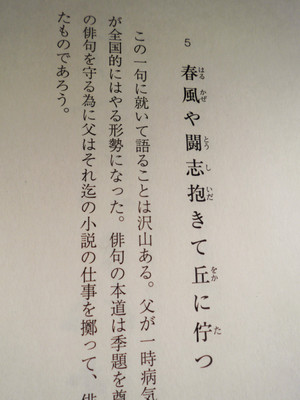

Haiku of Takahama Kyoshi

(Translated by S. Kinoshita)

・吾も亦 紅なりと ついと出で

(waremo-mata kohnari-to tsuito-ide) (Age 66、S15. 1940)

me too, crimson_

as if so saying,

a burnet abruptly appeared

(Note)

’waremokoh’ (吾亦紅) is a burnet. Literally, the word 'waremokoh’ means: ’I also am crimson’. Thus, this haiku is a pun. The words “me too” of this haiku might have implied that young people boasted of having a good body qualified as the first grade “Koh” (甲) in those days before and during the world war II. At present, it may remind you of recent news about sexual harassments.

(daikan-no hokori-no-gotoku hito-shinuru) (Age 67、S16. 1941)

people die

like

dust of midwinter

(Note) This haiku is a metaphor. You may think of death due to wars, atomic bombs, etc.

・爛々と 昼の星見え 菌生え

(ranran-to hirunohoshi-mie kinoko-hae) (Age 73、S22. 1947)

the daylight star

looks glaring_

mushrooms grow

(Note)

This haiku was made as a farewell tribute to people in Koromo City. They gave mushrooms (=茸)to Kyoshi Takahama for a farewell present. He lived in Koromo for about three years after moving there for refuge from air raid during the war. The word ’daylight star’ means the sun, because the word ’爛爛’ (=glaring) is used for describing it. In the case of this haiku, it is possible to express 'kinoko' by a chinese character of '茸' or '菌'. However, the latter was adopted. When the letter '菌' is read to be 'kin', it means 'germ'. Thus, it seems that with the cited haiku, Kyoshi Takahama intended to express the whole great nature by referring to the greatest thing ’daylight star (=太陽)’ and the smallest thing 'mushroom (=菌)'.

・春の山 屍をうめて 空しかり

(harunoyama kabaneoumete munashikari)-- (A)

(harunoyama kabaneoumete kuu-shikari)-- (B)

(Age 85、S34. 1959)

(Translation A)

the spring mountain

stands vain

with corpses buried

(Translation B)

the spring mountain

with corpses buried_

all are vanity

(Note)

In Translation A, the letters ”空しかり” are read to mean ”munashikari” according to the conventional way. The word means ”empty” or ”vain”. In Translation B, the letters ”空しかり” are read to mean ”kuushikari”, which means ”empty” or ”vanity”, as described in Hannyashingyoh (Sutra). The original haiku contains both of such meanings.

To fully appreciate this haiku, please read the Japanese version of the corresponding article in the HIA home page (「高浜虚子の俳句をバイリンガルで楽しもう!」).

Enjoy composing haiku as you like

As you may know, Haiku has a shortest form as a poem. Each of Japanese letters (katakana and hiragana) constituting the pronunciation of a word has a vowel, and in principle, haiku is composed of 5-7-5 syllables. However, English words do not always have vowels like Japanese. Therefore, it is not required for English haiku to be composed of 5-7-5 syllables, and it is generally written in three lines.

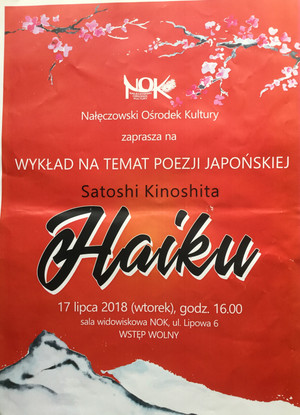

As for composing haiku in 5-7-5 syllables, I think that Polish language is more suitable than English, because it seems to me Polish words have more vowels than English.

Haiku is such a short poem, you can compose haiku easily. Even if you are a beginner, you can compose a good haiku when you properly use a “kigo”, that is, a word to express the season at the time.

In haiku, you can express whatever you see or feel in your daily life or sightseeing, or on a special event such as music festival like this.

Now, as examples of a way of enjoying haiku, I would like to show some haikus that I published in my blogs.

・マリンバの 音色豊かや バラの庭

(marinba-no neiro-yutaka-ya bara-no-niwa)

rich sound of marimba_

the garden

full of colorful roses

・シャンソンの 調べ誘ふ バラの庭

(shanson-no shirabe-izanau bara-no-niwa)

the timbre of shanson

lures me to

the rose garden

New Year

・年用意 犬のシャンプー 先づ済ませ

(toshiyoh-i inu-no-shanpuu mazu-sumase)

shampooing of my dog,

first in the preparation

for New Year

Spring

・初蝶来 犬寝そべりて 目で追ひぬ

(hatsuchoh-ku inu-nesoberite mede-oinu)

the first butterfly of the year_

the sprawling dog

chases with eyes only

Summer

・遠雷や 眠りし犬は 耳ピクリ

(enrai-ya nemurishi-inuwa mimipikuri)

a distant thunder

the sleeping dog

twitches his ears

Autumn

・満面に 草の実つけし サモエド犬

(manmenni kusanomitsukeshi samoedoken)

how cute my Samoyed!

the whole face

with weed-seeds clinging

Winter

・風花や 犬はソナタに すやすやと

(kazabana-ya inuwasonatani suyasuyato)

in the sunshine, snow-flakes fall_

my dog in sound slumber,

listening to a sonata

・涼しさや イルカの飛ばす 水しぶき

(suzushisa-ya irukano-tobasu mizushibuki)

the cool_

water splashed

by dolphins

・水族館 涼しい筈と 思ひしに

(suizokukan suzusiihazuto omoishini)

An aquarium

not as cool as

I expected

・スマスイや 昼寝の魚 スイと浮き

(sumasui-ya hirunenosakana suito-uki)

A napping fish

awoke and swiftly floated

at Suma aquarium

・欠氷 手に手に親子 イルカショー

(kakigoori tenitenioyako irukashoh)

A parent and sons

with a shaved ice in their hand_

a dolphin show

・満席の 団扇はためく イルカショー

(mansekino uchiwahatameku irukashoh)

Fans flapping

at full seats_

a dolphin show

・炎天下 イルカ巧みに フラフープ

(entenka iruka-takumini furafuupu)

Under the flaming sun

dolphins skillful

in hura hoop

・ドルフィンや 客にあいさつ 立ち泳ぎ

(dorufinya kyakuni-aisatsu tachioyogi)

Dolphins greeting

their spectators

by treading water

In conclusion, please share the following promotion with your friends.

Haiku is “AI”: not artificial intelligence, but art of intelligence, leading to “LOVE” (愛). Haiku Aids Increasing Knowledge Universally. Let’s promote world Peace through Haiku!

Thank you for reading this far.