Click here to see “Haiku of Bashō”.

Click here to see Issa's haiku.

Click here to see "俳句 365 haiku "

故郷を「まんぽ俳句」で元気に、未来に繋ごう!

(2025.1.25 更新)

冒頭の写真は、令和7年1月4日未明の俳句HAIKU 記事へのアクセス累計ですが、合計は「1,234,888」、一日あたりの平均は「308.88」と、縁起の良い数字が綺麗に並んでいます。

令和5年1月17日現在の俳句HAIKUへのアクセス累計は、縁起の良い数字「880,770件」でした。

NHKの天気予報で、1月19日の今日は「いいくのひ」とダジャレを言って楽しませてくれましたが、2023年1月19日朝の俳句HAIKU へのアクセス累計表は、縁起の良い88 など、数字が面白く並んでいました。

NHKの天気予報で、1月19日の今日は「いいくのひ」とダジャレを言って楽しませてくれましたが、2023年1月19日朝の俳句HAIKU へのアクセス累計表は、縁起の良い88 など、数字が面白く並んでいました。

ハイクを楽しみながら、健康管理をしたいと思っていますが、同じ思いで散歩を日課にする方が増えることを願っています。

(P.S. 2022.7.17)

この写真はNHK-TVの一画面ですが、祇園祭のNHK-TV放映を見ながらこの追加記事を書いています。

7月16日は「閻魔詣」です。

(P.S. 2022.3.15)

ウクライナ紛争について、プーチン大統領や世界の指導者が賢明な決断をしてくれることを切望して、「已むに已まれぬ思い」を俳句に詠み、書いた記事を読んで頂きたく、この P.S.を追加しました。

青色文字をクリック(タップ)して、「血に染むなドニエプルてふ春の川」をご覧下さい。

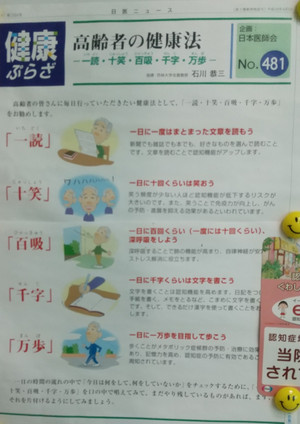

写真は、「かかりつけ医」の待合室に貼ってあったポスターです。

写真をタップ・拡大して、「高齢者の健康法」をご一読下さい。

(2019.12.31の記事)

歩こうかい・ハイク・俳句を楽しんで

(薫風士)

「ハイク」は「hike」と「haiku」の掛詞です。

日本人なら俳句は誰でもできるよ!

あなたの思いを5‐7‐5に口遊めばそれが俳句への一歩です。

「まんぽ俳句会」の理念(発起人の思い)を23の例句に込めました。

(青色文字をタップすると例句やリンク記事をご覧になれます。)

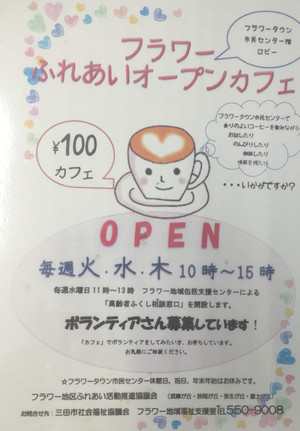

短日のふれあいカフェや摸擬句会

ファミレスの俳句談義や小春の日

凩やまんぽ俳句を唇に

短日や句を苦にするな句に遊べ

風邪の床子規を偲びて句を捻る

膝小僧抱へ丸まる風邪の床

水洟や果報寝て待つ老の床

酒卵加えチンする冬至粥

福よべと冬至南瓜食みにけり色に惚れ卓に置きたる龍の玉

手作りの庭の成果の柚子湯かな

万歩して柚子湯に遊ぶ俳句かな

スポンジが聖夜のケーキ孫来れず

数え日や異国の友に句のメール

富士の峰を目指し牛歩や去年今年

異端者に救われもして去年今年

句に詠まん宇宙の摂理去年今年

去年今年ハイク俳句の目指す峰

語り継ぐ先師の思い去年今年

時雨忌や「ながら」に興ず漫歩の句

二兎追いて一兎を得るか老の春

牛歩にも先師さまざま初句会

隗よりとまんぽ俳句の初句会

掲句23句は「まんぽ俳句会」への投稿勧誘のための川柳擬きの「まんぽ俳句」です。

俳句は川柳ほど人気がありませんので、一人でも多くの方を「俳句への道」に誘うべく川柳擬きの俳句にしていますが、決して伝統俳句を軽んじているわけではありません。

現代に生きる者としては、現代の自然・環境や人間社会の有り様を花鳥諷詠として俳句にすれば良いでしょう。

スマホを活用して俳句を作るには現代仮名遣いの方が便利ですから、季語や文語・旧仮名遣いの必要性については俳句の詩的表現の効果を考慮して決めれば良いと思っています。

俳句は日本語の豊かさを活かし、最少の言葉で最大限の花鳥諷詠をする奥の深い文芸です。

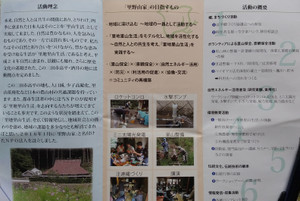

「まんぽ俳句会」は、スマホを利用している現役世代が定年退職後に俳句を趣味として健康長寿を全うする「居場所」になることを願っています。

インターネット活用の俳句会や吟行俳句会などで会員相互の研鑽・親睦を図りたいとの思いで、ご投稿をお待ちしています。

最後にあるコメント欄にご投稿下さい。

To see the latest article of “俳句365 haiku”, click or tap here .

青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップすると、それぞれ最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。