(Click here to see English version "Ultimate LOVE".

子供達が健全に成長し、幸せな人生を送ることが出来るように、そのための24のキーワードをLOVEの文字に当てはめ「究極のLOVE」として集約しました(下記をご覧下さい)。

子供達が健全に成長し、幸せな人生を送ることが出来るように、そのための24のキーワードをLOVEの文字に当てはめ「究極のLOVE」として集約しました(下記をご覧下さい)。

子供たちの道徳教育の参考になれば幸いです。

青色文字をクリックすると解説記事などがご覧になれます。

価値観は時代とともに変化します。

子供たちそれぞれの個性と才能を生かす教育、多様性を受け入れる寛容の精神を養う教育が肝心です。

「いじめ」を防止する教育は必要ですが、「いじめ」や「登校拒否」を無くするためには「他の人の立場を理解し、多様性を認める寛容性と和の精神を教育することこそ肝心です。

現代の「和」の精神は戦前の「封建制度的な和」でなく、「平和憲法に基づく民主主義制度における和」が大切です。

戦前の全体主義的・国家主義的画一教育に逆流させてはなりません。

絶対主義的画一的教育は「いじめ」の温床になるでしょう。

そればかりか、「国のためには戦争をすべきである」というアナクロニズムに陥る恐れがあります。

武器・技術が進歩し、核兵器のある現代では、局地戦争が核戦争を引き起こし、人類・地球の破滅をもたらすリスクがあります。

道徳教育で大切なことは、児童があくまでも自発的に物事を考え、自分の考えを主張すると同時に他者の考えにも耳を傾けることを学び、自己と他者、自己と社会との関わり合いを考え、自分の能力や個性を自分のためばかりでなく、社会に役立つようにするバランス感覚、合理的な思考能力などを培うことでしょう。

道徳教育を教科にして、「道徳嫌い」を生む恐れのある「一方的な成績評価や序列評価をすること」には反対です。

小学校教育においては、評価は子供の自尊心を生かし、やる気を出させるのに効果のある個別評価、教育効果を評価するための範囲に限定すべきでしょう。

「(本との出会い)母と子・優しさと厳しさと」をご覧下さい。

平和な社会が維持されることを祈りつつ書いた「究極のLOVE]は下記の通りです。

「L」は Love(愛する)・Learn(学ぶ)・Liberty(自由・権利)・Legality(合法性)、Laugh(笑う)・Life(生活・一生・命)です。

「O」は Optimism(楽観・楽天主義)・Originality(個性・独創性)・Objective(目標・客観的)・Obligation(義務・義理)、Opportunity(機会・好機)・Organization(組織・団体・組織化すること)です。

「V」は Vitality(活力・元気)・Vision(ビジョン・先見性)・Venture(冒険・思い切ってする)・Value(価値・評価)・Volunteer(ボランティア・自発性)、Viewpoint(観点・視点・切り口)です。

「E」は Effort(努力)・Enjoy(楽しむ)・Ethic(倫理・道徳)・Equity(公平・公正)・Endurance(忍耐・持続)・Each(個・個人・自己)です。

Love(愛)

親子の愛、男女の恋愛、夫婦の愛など人に関する愛のみならず、動物、自然、故郷、住んでいる町や国、平和、自分の仕事など全てが対象です。まず自分を愛し、自分のしていることを愛し、その結果が他者への愛、すべてのものに対する愛につながることが理想です。

Learn(学ぶ)

教師や反面教師として、全てのことから学ぶことが出来ます。

身近な両親、兄弟姉妹、友達、先輩・後輩、先生などから直接学ぶことが沢山あります。書物や新聞・ラジオ・テレビ、インターネットなどで地域と時代を超えて様々なことを学ぶことができます。また、自分自身や他人の失敗や成功の実例から学ぶことも大切です。

Liberty(自由・権利)

基本的人権として思想・言論・信教の自由などが憲法で保障されています。しかし、自由の権利を乱用すると、自由を失う恐れがあります。常に権利と義務、個(自分自身)と全体(社会・国)、公平・公正の原則とのバランスを考慮することが肝要です。多くの若者が選挙権・参政権の行使を放棄していることは幸福を追求することを放棄していることになるのではないかと危惧しています。

Legality(合法性)

誰でも自由に考えて行動すれば良いのですが、それが法律に適っていることが前提です。法律は人々の生活を守り社会の秩序を維持するためのものですから、日常生活で余り難しく考えることは無いでしょう。しかし、何か特別のことを始める時にはそれが合法的かどうかチェックすることも必要でしょう。

Laugh(笑う)

「笑う門には福来たる」(「Laugh and get fat.」「Fortune comes in by a merry gate.」)です。

泣きたいときには泣くとよいでしょう。でも、辛い時でも笑顔を忘れずに前向きに過ごして行けばきっと良い時も来るでしょう。

Optimism(楽観主義)

「人間万事塞翁が馬」(Joy and sorrow are today and tomorrow.)、「人生は山あり谷あり」、「努力をすれば何とかなる」、「人事を尽くして天命を待つ」と楽観的に考えることです。いわゆるプラス思考・ポジティブシンキング(positive thinking)を実践することです。

Originality(個性・独創性)

世界に一人しかいない自分という貴重な存在を活かしましょう。単なる「猿真似」や「迎合」ではなく、人それぞれに出来ること・天性・個性を生かして、学んだことを更に発展させ実践することです。現代は多様性の時代です。様々な個性が集まって全体の調和が生まれることが理想です。

Objective(目標・客観的)

将来何をするか自分の目標を定める際に、それを達成することが可能か、楽観的に考えると同時に、冷静に客観的に評価しておくことも大切です。高い目標を掲げることは良いのですが、目標は高ければ高いほど成果の高望みをしないでstep-by-stepで一歩ずつ前進することです。

Obligation(義務・義理)

「世の中は持ちつ持たれつ」、「お互い様」です。自己の権利を主張するばかりでなく、義務もあることを認識して他者の権利・立場も認め、自他のバランス(Give-and-take)を考えることが大切です。

Opportunity (機会・好機)

「好機逸すべからず」です。英語のことわざには「Now or never.」とか「Everything has its time.」などがありますが、機会をとらえTPO(時と場所と場合)を考えて適切な行動をすることが大切です。

Vitality(活力・元気)

何事もやる気と元気がなければ達成出来ません。精神的にも肉体的にも健康を維持することが大切です。「過ぎたるは及ばざるがごとし」です。時には無理が必要なこともあるでしょうが、頑張りすぎないで、自分の出来る範囲でやれば良いでしょう。

Vision(ビジョン・先見性)

「憲政の神様」と言われた尾崎行雄は「人生の本舞台は常に将来に在り」と言っています。自分は何をしてきたか、今何をすべきか、自分の将来の目標は何か、自分の人生のどの時点でも、常に過去・現在・未来という流れの中で自分自身と社会の将来を見据えて考え・行動することが理想です。

Venture(冒険・思い切ってする)

慎重に考えて行動することも大事ですが、難しいと思うことでも時には思い切ってやって見ることも必要でしょう。成功するか否かは自分の才能や努力のみならず運に左右されるものです。最もうまく行く場合と最悪の場合とを考え、腹を据えて思い切って行動すると良いでしょう。

Value(価値・評価)

価値観は人によって異なりますが、自分の価値観を充足することによって生き甲斐や幸せを感じるものです。

自分にとって何が大切か、何をしたいか、それは自分のためだけではなく、親のためや人のために役立つことになるか、と考えながら目標を立て・行動することが大切です。

Volunteer(ボランティア・自発性)

何事でも自分のしたいことをするときは苦労が苦労でなく、楽しくなります。最近はボランティア活動をしている若者も沢山いることはありがたいことです。自分が出来ることを自発的に行い、自分のみならず人のためにもなり、世の中に役立つことができれば最高です。

Effort(努力)

天賦の才に恵まれていても努力をしなければその才能を生かすことは出来ません。ささやかな才能であっても努力することによって、それを伸ばすことが出来ます。大切なことは他者との比較や序列・勝ち負けそのものではなく、それを励みとして自分自身の天分を育てる努力をしているかどうかです。

Enjoy(楽しむ)

努力も色々工夫しながらすると、苦労でなく楽しみとなります。楽しみながらすると努力を続けることが出来ます。少しでも努力の成果が出ると楽しくなります。すぐに成果が表れなくても長い目で見れば必ず成果が出て来るものですから、それを楽しみに努力を続けることです。

Ethics(倫理・道徳)

技術が高度に発達し専門化している現代社会においては個人や組織が倫理を大切にして活動することが不可欠です。最近の世相をみると、長い間に築いた信用を倫理観の欠如から一瞬に失い、自滅するだけでなく社会に大きな弊害をもたらしている例が少なくないことは残念なことです。

Equity(公平・公正)

才能や努力の成果を生かすには考え方や行為が公正であることが大切です。どのような場合でも公正かどうかという観点でチェックすることが望まれます。公明正大な振舞いをすることによって明るい気持ちが維持できます。明るい気持ちは必ず幸福を呼び込むでしょう。

Endurance(忍耐・持続)

豊かな現代社会においては何でも簡単に出来、手に入るので誘惑が多く、我慢することが難しくなっています。

ITやSNSが発達し便利になっていますが、スマホによるゲームの氾濫や不適切な交流サイトなど、子供の教育や十代の若者の新たな社会問題になっています。

「三つ子の魂百まで」、「継続は力なり」です。大きくなってから抑えることは難しくなりますので物心が付き始めた幼い時から我慢することのしつけもしておくと良いでしょう。

上記のことは、ご存知のことばかりでしょうが、それをLOVEという親しみやすく大切な一語に集約して覚えやすくしたのが味噌です。LOVEを実践する人々が増え、住みよい社会が日本から世界に広がることがチュヌの主人の念願です。

幸せな一生を過ごすには、一個人としての「自分」と「組織」の一員としての「自分」とのバランス、「個」と「全体」の「関わり合い」を考え、「過去」をベースに「未来」を見据え、「現在」に「視点」を置いて、よく考え、行動することが大切です。そして、視点を「自己→家族→市民→国民→地球人」など、様々な視座に置いて相対的に考えることです。

「自分一人ぐらい・・・」とあきらめるのではなく、「自分一人でも・・・」と前向きに考え行動することです。「一人一人の思いや行動」が組織・社会・国を動かしていくのですから。

「究極のLOVEを実践しよう!」の抄訳英語版はココをクリックしてご覧下さい。

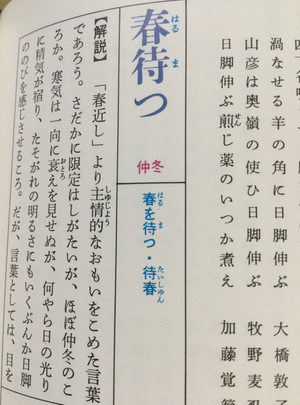

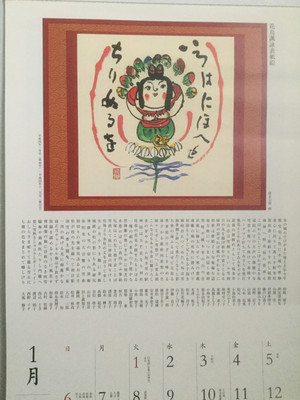

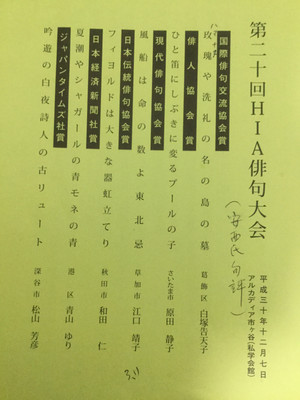

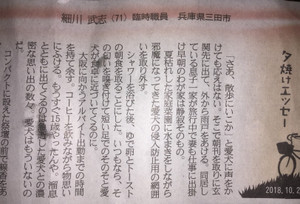

青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップすると、それぞれ最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。