(2023.12.20 更新)

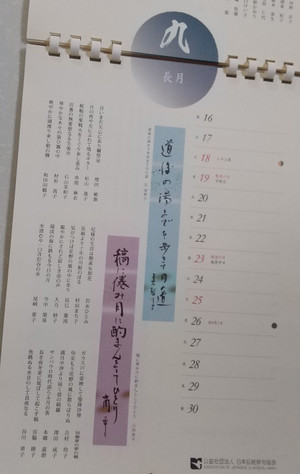

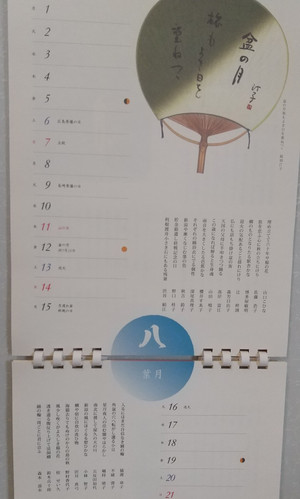

I 俳句とは

文芸評論家の山本健吉(1907~1988)は、「俳句は滑稽なり、俳句は挨拶なり、俳句は即興なり。」と言っています。

俳句は「5・7・5の17音」で表現する世界一短い詩です。入りやすくて奥が深く、日本文化の一つの典型と言えます。

芸術は自己実現・個性を発揮するものです。「俳句は好き好きである」と割り切って、自分なりの俳句を作り楽しめば良いと思います。

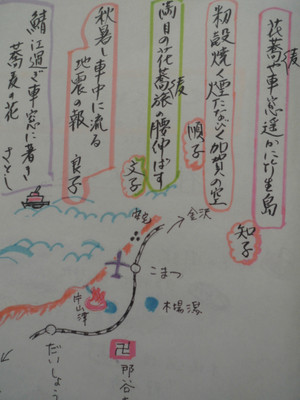

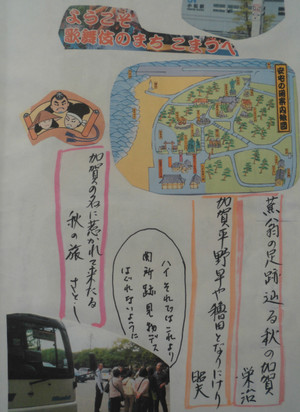

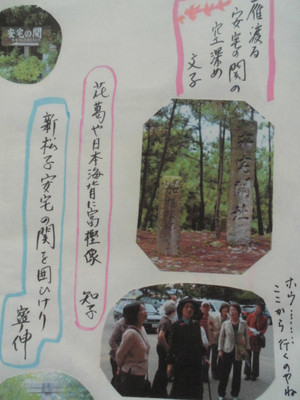

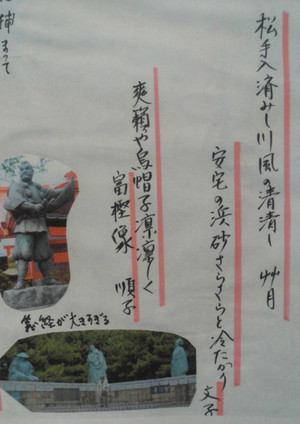

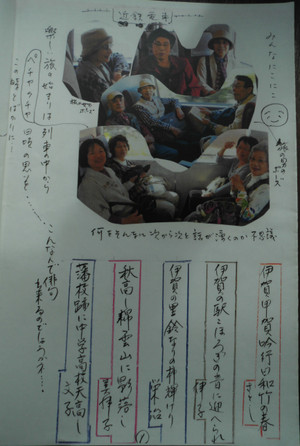

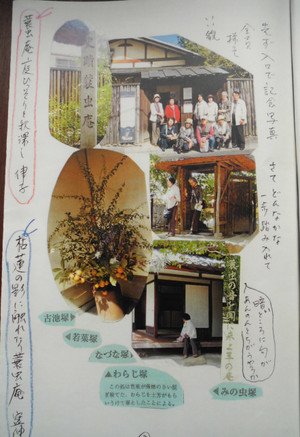

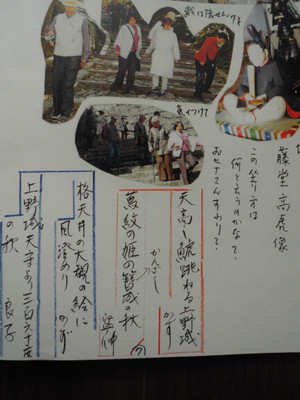

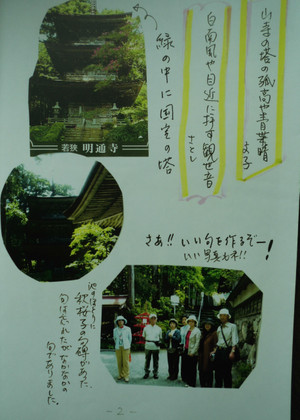

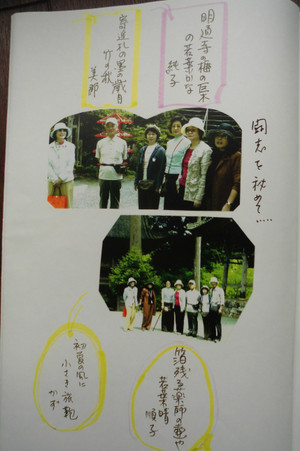

俳句は一人で暇つぶしなどにも楽しめますが、家族や仲間などと吟行や句会をすると、俳句が一層楽しいものになります。

(青色文字・下線をクリックすると解説記事などがご覧になれます。)

II 俳句を作ろう!

II-1 俳句の作り方《5つのポイント》

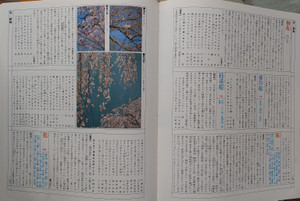

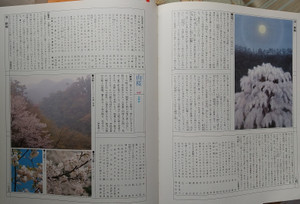

(1)季語・季題(季節の分かる言葉)は一つ入れます。季語の無い俳句は川柳と同じことになりがちです。季語が分からなければ歳時記で確認出来ます。歳時記を持っていない場合は、ともかく季節が分かる言葉が俳句に一つあれば良いと割り切って俳句を作れば良いのです。季語は二つあっても、その効果があれば差支えがありません。しかし、初心者は季語を一つだけ使うのが無難です。季語が二つある所謂「季重ね」の俳句は句意が分かりにくくなることがよくあります。

江戸時代の俳人山口素堂の有名な俳句:「目には青葉山ほととぎす初鰹」は、季語が3つあり、三段切れになっていますが、句としての面白さがあり成功しています。江戸時代には「初鰹は女房を質に入れても食え」というほど高価で珍重されたそうです。この俳句は、巨人や大鵬の全盛時代に流行した言葉「巨人・大鵬・卵焼き」のように、当時の人々に親しまれて有名になったのでしょう。

(2)「切れ」は一つ入れます。「切れ」としては「切字」ばかりでなく、名詞や動詞の終止形なども用いることが出来ます。「切字」には「や」「かな」「けり」などがあります。「切れ」は、その直後に俳句の切れ目、すなわち、「間」を作ります。この「間」によって、俳句の詠まれた背景などを読者が想像することにより味わい深い俳句になります。「切れ」が無いと、普通の文章、いわゆる散文の断片的な一部に過ぎなくなりがちです。「や」は「上五」に使われることが多く、「中七」にも使われます。(俳句の作り方・「や」参照)

「けり」は「下五」に持ちいるのが普通ですが、「中七」にも使えます。(俳句の作り方・「けり」参照)

「かな」は「下五」に用いるのが原則です。(俳句の作り方「かな」参照)

(3)5-7-5音のリズム・調べがよくなり、句意が明瞭になるように語句の選択や語順を工夫します。

(4)無駄な語句を省き、イメージが浮かぶ俳句にします。

(5)文語にするか口語にするかは好み次第です。文語(旧仮名遣い)には詩的に簡潔に表現できるメリットがあります。口語には親しみやすい現代的な表現が出来るメリットがあります。いずれにせよ、どちらかに統一します。

II-2 季語の使い方 :「一物仕立て」と「取り合わせ」

俳句を「一物仕立て」で上手に作ることは容易ではありませんが、季語との「取り合わせ」にすると作り易くなります。

正岡子規の有名な俳句「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」は「取り合わせ」の面白さがある句です。実際には東大寺の鐘を聞いたのを「法隆寺」に置き換えたものだそうです。「東大寺」は大仏や二月堂の印象が強いのですが、「法隆寺」は奈良の斑鳩にあり、季語の「柿」との取り合わせがよくマッチして秋の風情が感じられます。「取り合わせ」の妙味です。

この俳句の「柿くへば」の助詞「ば」は「仮定」ではなく、「したところ」という意味で、「柿を食った時に丁度」という意味です。また、この「ば」が「切字」になっています。

この俳句は正岡子規が日清戦争に連隊付き記者として従軍中に喀血して、神戸の病院に入院したのち故郷松山に戻り、夏目漱石の下宿(愚陀仏庵)で50日ほど過ごし、上京の途中に奈良に滞在した時に詠んだ俳句です。子規は柿が大好きだったそうですから、その点でも「柿くへば」の句が有名になり、名句と言われるようになったのだと思います。

正岡子規(1867~1902)が夏目漱石(1867~1916)と別れる時に詠んだ俳句に「行く我にとゞまる汝に秋二つ」があります。「汝(なんじ)」と言う字は「なれ」とも読みます。このように、俳句では、語調を整えるために一般の読み方とは異なる読み方をすることがあります。

飯田蛇笏(1885~1962)の有名な俳句「くろがねの秋の風鈴鳴りにけり」は「一物仕立て」の俳句です。「くろがね」は「鉄」を意味する古い言葉です。単なる「風鈴」は夏の季語ですが、「くろがねの風鈴」の音に秋を感じて詠んだ俳句でしょう。「くろがねと」と「秋の風鈴」とがよくマッチして、秋の風情が感じられる名句になっていると思います。

空をあゆむ朗朗と月ひとり

(荻原井泉水)

この俳句は自由律俳句の巨匠と言われている荻原井泉水(1884~1976)の句です。「6・5・5」の変調で「三段切れ」ですが、新鮮な響きがあります。荻原井泉水の俳句は同年代の飯田蛇笏の「伝統俳句」と対照的な「自由律俳句」と言えます。

荻原井泉水は「咳をしても一人」という自由律俳句を作ったことで有名な尾崎放哉(1885~1926)の師匠でした。

II-3 「取り合わせ」と「季語・語句の選択」

俳句を作る時の季節や俳句に詠む事がらの季節の季語を選び、先ず作ることが大切です。

「季語の付き過ぎ」とか「季語が動く」とか、問題にされることがありますが、そのような難しいことは気にしないで、まず俳句を作って見ることです。このような季語の取り合わせの留意点は経験すれば自然に身についてきます。

(季語の選択には「歳時記」「季寄せ」「国語辞典」を活用しましょう。)

II-4 語句の選択・配置を工夫しよう!

句意の明瞭化・語調を考慮して、語句の選択・配置など、工夫します。

II-5 助詞が句意を変える

「が」「と」「な」「に」「の」「は」「へ」「も」「や」など、助詞の使い方を工夫する。

・爽やかや研修中のバスガイド

ツアーで沖縄観光をした時、若々しいバスガイドがまだ研修中で、彼女の爽やかなガイドの仕方が印象的だったので作った句です。この俳句の「や」を「に」変えて、「爽やかに研修中のバスガイド」と修正すると、「爽やかに研修しているバスガイド」を詠んだことになり、句意のニュアンスが変わります。

・爽やかな「ふれあいカフェー」老い集ふ

この市民センターの「フラワーふれあいオープンカフェ」の雰囲気が爽やかなことを詠んだ句です。この句は説明的な感じがしますが、「爽やかな」を「爽やかや」に置き換えると、「季節が爽やかであるだけでなく、老人達が憩い談笑などしているカフェが爽やかである」と言う感じがして、俳句に深みが生じます。切字「や」の効果で、季語「爽やか」が生きてきます。

・死のことも語り爽やか卒寿女と

この句は愛犬「チュヌ」の散歩をしている時に、四阿で休んでおられた「Fさん」と雑談したことから思いついた俳句です。人間の寿命のことなどもしゃべり爽やかな気分だったことを詠んだものです。90歳を過ぎた今もお元気で毎朝「書」を書いておられるそうです。この句を「卒寿女や死のこと語り爽やかに」に修正すると、切字の「や」が三段切れの俳句にしてしまい、句意を曖昧にしてしまいます。死のことを語ったのは「卒寿女」なのか、「作者」なのか、どちらなのかが不明瞭です。

後で説明しますが、芭蕉の俳句「名月や池をめぐりて夜もすがら」にもこの句と同じように、切字「や」の使い方に問題があります。

・爽やかに茶寿も祝ぎたし句に遊び

この句は「恙なく108歳まで生きて俳句を作り、爽やかに茶寿も祝いたい」という思いを詠んだ俳句です。この句の「爽やかに」を「爽やかや」にすると、「『俳句に興じ茶寿も祝いたいものだ』と、爽やかな季節を感じながら、ふと思ったとことを詠んだことになり、原句と句意が異なります。

何歳まで元気に生きて行けるかどうか分かりませんが、「俳句は楽しい。『句に興じ茶寿も祝ぎたし新茶汲む」というタイトルのブログを書きました。ブログを面白くするために、「米寿」とか「卒寿」とか言わず、「茶寿」と欲張って大げさな表現をしています。

II-6 「漢字」と「ひらかな」の使い分け

読みやすくて句意が明瞭になるように「漢字」と「ひらかな」の使い分けを工夫します。下記の俳句は句意のニュアンスが視覚でも感じられるように工夫したり、遊び心を表している俳句です。

やがて死ぬけしきは見えず蝉の声

(芭蕉)

春の山屍を埋めて空しかり

(高浜虚子 1874~1959)

をりとりてはらりとおもきすすきかな

(飯田蛇笏)

ワガハイノカイミョウモナキススキカナ

(高浜虚子)

前ヘススメ前ヘススミテ還ラザル

(池田澄子 1936~)

III 俳句会はどのように行われるか?

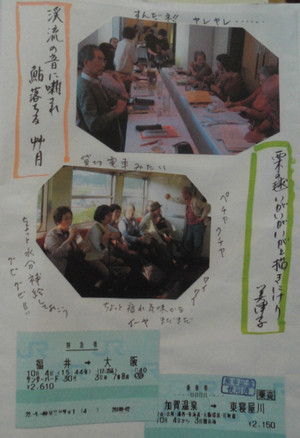

俳句は『座の文学』と言われます。吟行や俳句会で仲間と俳句を作り、お互いの俳句を鑑賞するのが面白いし、勉強になります。

俳句会では作者の名前を伏せて、選者による選や参加者による互選をします。互選では自分以外の他の人が作った俳句の中で良いと思う俳句を選びます。作者が分からないのでお互いに気兼ねすることなく、公平な選句ができます。その結果、初心者でも参加者の多くの共感を得た俳句には高得点を得ることが出来ます。選に入らなかった俳句の作者名は公表しないのが普通です。選者がアドバイスするために名前を確認する場合もありますが、選に漏れても恥ずかしい思いをする心配はご無用です。俳句は好き好きです。選に漏れても何も恥ることはありません。

俳句会の実際の例として、今年の4月に東京で開催された第二回花鳥同人俳句会・披講風景(YouTube)をご参考までにご覧下さい。

IV-1 俳句の鑑賞

(下記の季語をクリックすると、それぞれの季語について「俳誌のSalon」の「歳時記」で例句をご覧になれます。)

「柿」

よろよろと棹がのぼりて柿挟む

(高浜虚子)

この俳句は擬人化の例です。長い竿で柿を捥ぐときの情景が浮かびますね。

「曼珠沙華」

曼珠沙華あれば必ず鞭うたれ

(高浜虚子)

子供の頃に曼珠沙華を見れば棒で薙ぎ倒して遊んだことを懐かしく思い出します。

「秋風」

秋風や眼中のもの皆俳句

(高浜虚子)

身の回りのものは何でも俳句に詠むことが出来ます。

「台風・野分」

人生の台風圏に今入りし

(高浜虚子)

この俳句が作られた背景は知りませんが、守旧派と言われる高浜虚子一門の俳句を批判して、河東碧梧桐などが主張した新傾向俳句が流行った頃に詠んだ俳句でしょうか? 興味がある方は、「俳句談義14:俳句の片言性と二面性(改訂版)」をご覧下さい。

正岡子規は「野分して蝉の少なきあした哉」という極自然な俳句を作っています。ニュースを見ていると、最近の台風は、温暖化のせいか北海道まで上陸し、台風・豪雨の被害は深刻ですね。

「さはやか」

爽やかといふほかはなし山の朝

(稲畑汀子)

この俳句は「その通りだ」と納得できる俳句ですね。

「名月」

名月や池をめぐりて夜もすがら

(芭蕉)

この句の「や」を感動を表す助詞と取るか、単に「切字」ととるかで意味が異なります。「や」を感動の助詞とすれば、「この名月は一晩中池を巡るのだ」と詠嘆していることになります。「や」を「切字」と解釈すれば、名月に感動して、芭蕉が一晩中池を巡っていたことになります。名月と池に映る月の美しさに感動して、実際に池を巡って歩いた後も、頭の中で名月のことを思い浮かべていたことを大げさに表現したものかもしれません。

「秋」

木のそよぎ池のさざなみ宮の秋

これは鷹羽狩行俳人協会会長の俳句です。

IV-2 句意の解釈 (「ひらがな」と「漢字」)

松尾芭蕉の俳句「やがて死ぬけしきは見えず蝉の声」や高浜虚子の俳句「春の山屍を埋めて空しかり」などの解釈について解説しました。

詳細は「蝉の俳句を鑑賞しよう」「俳句談義(1)虚子辞世句の解釈」などをご覧下さい。

IV-3 子規と虚子の辞世句

(正岡子規の辞世句)

糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな

痰一斗糸瓜の水も間に合はず

をととひのへちまの水も取らざりき

「チュヌの便り」(『敬老の日』の『糸瓜忌』に思うこと)に子規の絶筆3句の解説や肉筆の紹介記事を書きました。

(高浜虚子の辞世句)

独り句の推敲をして遅き日を

春の山屍を埋めて空しかり

これらの俳句の解説も「チュヌの便り:俳句談義(2)「虚子辞世句の新解釈について」をご覧下さい。

IV-4 秋の卑近な例句と句評

覚束ぬピアノの遠音 秋の蝶

(木下さとし)

(自句自解)

上記の句は俳句雑誌「花鳥」の「さいかち集」(兼題が「秋の蝶」)に投稿したものです。孫の引くピアノを聞いているときに、取り合わせの句として思いついたものです。

(俳人栗林圭魚氏の句評)

「どこの家からか、習い始めたばかりのような、ゆっくりゆっくり指を選んでいるピアノの音が聞こえて来る。先程から庭先を飛んでいる蝶の秋を惜しむような姿を見ながら、ピアノの幼い遠音に心が安らいでいることに気づいたのである。「遠音」という描写が、秋の蝶としっかり調和している。」

IV-5 政治家の俳句

英語の俳句に興味をお持ちの方が居られますので、オバマ大統領の俳句や前EU大統領のロンパイ氏の俳句などを紹介しました。

詳細は「俳句談義18:政治家と俳句<俳句を通して世界平和を!> 」をご参照下さい。

IV-6 英語の俳句

拙句(名月の俳句)と英訳の例をご参考に披露させて頂きます。

名月や新装なりし白鷺城

the harvest moon

above

renewed Himeji castle

この俳句は国際俳句協会の全国大会で稲畑汀子選に入ったもので、講演のために英訳して見ました。「白鷺」は英語では「white heron」ですが、英語のHAIKUとしては名前の通りHimejiと表現した方が分かりやすいと思います。

名月や異変気象の只ならず

such a full moon!

despite

the recent alarming weather

この俳句は、近年の異常気象を憂いて詠んだものです。

言語の壁

スウェーデン大使館俳句コンペティション入選句から日本語の5-7-5音の定型と英語の5-7-5音節を考える。

a Swedish log house

on my way to the station,

fragrance of coffee

上記入選句は、要件としての5-7-5音節と「スウェーデン」に言及していますが無季ですから川柳として評価されています。

この句を次のとおり季語「夏」のある英語俳句にすると、6-6-6音節となり、5-7-5音節の要件を満たすことができません。

fragrance of coffee from

summer Swedish log house

on my way to office

入選句を5-7-5音の定型で日本語に試訳すると、

通勤路スウェーデン風ログハウス

通勤路珈琲の香のログハウス

などとせざるを得ず、英語の原句の全内容を5-7-5音の「定型」に含めることは不可能です。

又、英語の原句の全内容を季語のある俳句として1句の「定型」に含めることは出来ず、例えば次のよ3句で表現することになります。爽やかな珈琲の香やログハウス薫風の珈琲の香や通勤路若葉風スウェーデン風ログハウス

V-1 俳句の歴史・発展

(ウイキペディアの俳句の解説を抜粋編集)

俳句は近世に発展した文芸である俳諧連歌(俳諧)から生まれた近代文芸です。室町時代に流行した連歌の遊戯性、庶民性を高めた文芸が俳諧ですが、17世紀に松尾芭蕉がその芸術性を高め、単独でも鑑賞に堪える自立性の高い発句を数多く詠んだ事が後世の俳句の源流となりました。

さらに近代文芸として個人の創作性を重視して俳句を成立させたのが明治時代の正岡子規です。正岡子規は江戸末期の俳諧を月並俳諧と批判して近代化の文学運動を行い、発句を俳句として確立しました。俳句確立後の視点から、芭蕉などの詠んだ俳諧の発句も俳句と呼ぶようになりました。

V-2 高浜虚子 (1874 ~ 1874) の考え方

正岡子規の始めた「ホトトギス」を引き継いだ高浜虚子は、正岡子規の写生論を発展させて客観写生を提唱しました。俳句は自然(花鳥)を詠い、自然を透して生活・人生を詠い、自然に依って志を詠う「花鳥諷詠の文芸」「極楽の文学」であると言っています。虚子の唱導した「花鳥諷詠」は人事も含む言葉です。

春風や闘志抱きて丘に立つ

(高浜虚子1874~1959)

学問のさびしさに耐へ炭をつぐ

(山口誓子 1901~1994)

( 詳細は「俳句談義(8):高浜虚子の句『初蝶来 何色と問ふ 黄と答ふ』<虚子の対話の相手は誰か?>」や「俳句談義(12):『椿寿忌』の俳句と高浜虚子」をご覧下さい。)

VI 俳句への思い

俳句は人それぞれの立場で、自分の思い、好みで作り、楽しめばよい。

月並みであっても、句作で頭の体操をし、吟行の旅を楽しみ、句友と酒を飲みながら俳句談義など放談・切磋琢磨して老後の生活を楽しめば良い。少しでも多くの人に評価される句が作れるなら、それに越したことはない。俳句の世界は、入り易いが奥が深く、向上心があれば飽くことがない。国際俳句協会では俳句を国際的に広めて、無形文化世界遺産に登録されるようにしようと努力している。俳句は和食と異なり、言語・言葉の問題が障壁になるから世界遺産登録を実現することは容易でない。この言語の壁にチャレンジして英語の俳句も広めたい。日本語の俳句の精神が世界のHAIKU(俳句的な短詩)として、それぞれの国の風土や言葉に適応・発展し、俳句がその母体として評価されるようになることを祈っている。いずれにせよ、自分なりに専門分野の体験を活かし、言語の壁にチャレンジして英語の俳句(HAIKU)を通じて国際交流を促進する一助になることができれば幸いです。 「俳句談義」 をご覧下さい。

VII-1 参考情報

季語や例句、俳句雑誌などは次のインターネットサイトでご覧になれます。

・『きごさい』ネット歳時記 ・「増殖する俳句歳時記」

・「俳誌のサロン」

月間俳句雑誌: 「俳句」、「俳壇」、「俳句界」、など。

俳句の結社 :

・ホトトギス ・日本伝統俳句協会 ・現代俳句協会

・国際俳句協会 ・花鳥(主宰:坊城俊樹)

(花鳥のHPは http://news.haiku-kachou.jp/about/です。)

虚子記念文学館 ・現代俳句協会・インターネット俳句会「俳句入門」

VII-2 俳句と川柳と短歌の違い(ウイキペディアの解説を参考に編集)

(川柳とは)

川柳は俳句の要件である季語や切れは不要です。 俳句は俳諧連歌の「発句」が独立したものですが、川柳は俳諧連歌の「前句附」が独立したものです。川柳は、現在では口語が主体で、政治や世相・人情などの風刺を表すものなど、俳句より滑稽さや駄洒落があり、自由律の言葉遊びのものも少なくありません。しかし、最近は俳句に近い「詩性川柳」もあり、季語の無い自由律俳句と川柳とは両者の境界が不明確です。

(短歌とは)

「短歌」は5・7・5・7・7形式の和歌です 。「万葉集」は、7世紀後半から8世紀後半にかけて編まれた日本に現存する最古の和歌集です。

「百人一首」は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活動した藤原定家(公家)が選んだ秀歌撰です。

「古今和歌集」(「古今集」)は、平安時代(794年 - 1185年/1192年頃)前期の勅撰和歌集です。 以上

青色文字をタップすると、最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。

トップ欄か、この「俳句HAIKU」をタップすると、最新の全ての記事(タイトル)が表示されます。記事のタイトルをタップ(クリック)して、ご覧下さい。