HAIKU is AI: not Artificial Intelligence, but Art of Intelligence, leading to "LOVE".

HAIKU is AI: not Artificial Intelligence, but Art of Intelligence, leading to "LOVE".

Haiku Aids Increasing Knowledge Universally.

This issue includes all of the previously published numbers (100 to 1) of "100 HAIKUs of TAKAHAMA Kyoshi".

(100) 独り句の推敲をして遅き日を (age 85. S34. 1959)

(hitori kunosuikoh-o-shite osokihio)

alone,

elaborating haikus_

lengthening days of spring

(99) 明易や花鳥諷詠南無阿弥陀 (age 80. S29. 1954)

(akeyasuya kachohfuuei namuamida)

daybreak getting earlier_

composing haiku of nature

namuamida

(Note)

’kachoh-fuuei’(花鳥諷詠), which was advocated by Kyoshi Takahama, means a typical way of composing haiku based on appriciation of nature including human affairs.

’namuamida’ (南無阿弥陀)is Buddhist chanting words of sutra, which mean ’I believe in Amitabha'.

(98) 悪なれば色悪よけれ老の春 (age 79. S28. 1953)

(akunareba iroakuyokere oinoharu)

if any vice,

sensual vice would be better_

spring of old age

(97) 我のみの菊日和とはゆめ思はじ (age 80. S29. 1954)

(warenomino kikubiyoritowa yumeomowaji)

chrysanthimum-bright-day_

never

only for me

(Note)

Kyoshi Takahama made this haiku when he received a Cultural Medal (=文化勲章).

(96) 虚子一人銀河と共に西へ行く (age 75. S24. 1949)

(kyoshihitori gingatotomoni nishieyuku)

Kyoshi alone

goes toward west

with the galaxy

(95) 蠅叩手に持ち我に大志なし (age 82. S31. 1956)

(haitataki tenimochiwareni taishinashi)

having a flyswatter

in my hand

I have no great ambitions

(94) 大桜これにかしづき大椿 (age 81. S30. 1955)

(Ohzakura korenikasizuki ohtsubaki)

a large cherry tree_

beside it

a large camellia

(93) 去年今年貫く棒の如きもの (age 76. S25. 1950)

(kozokotoshi tsuranuku bohnogotokimono)

This haiku was highly appreciated by Yasunari Kawabata (a Nobel winner for Literature).

In this haiku, metaphor as well as inversion is applied.

(Translation A)

kozokotoshi

piercing

a stick-like thing

(Translation B)

my belief in HAIKU

pierces kozokotoshi

like a stick

(Translation C)

time pierces

kozokotoshi

like a stick

(Note)

“kozokotoshi” is a kigo (= seasonal word) established by Kyoshi Takahama, referring to New Year, on which yesterday is the last year, and today is this year. Thus, the literal meaning of kozokotoshi is “last-year-this-year”.

Translation A is a word-for-word translation and can be interpreted in various ways. However, “stick-like thing” should be considered as the real subject and a metaphor. In Translations B and C, “my belief” and “time” are added, respectively replacing the word “stick-like thing”. Thus, the kigo “kozokotoshi” should grammatically be taken as the object of “pierce”. Otherwise, this haiku makes nonsense.

In Translation A, if you take “kozokotoshi” as the subject for “pierce”, and “stick-like thing” as the object for “pierce”, then what do you think the “stick-like thing” indicates? Does it make any sense?

(92) 爛々と昼の星見え菌生え (age 73. S22. 1947)

(ranranto hirunohoshimie kinokohae)

the daylight star

looks glaring_

mushrooms grow

(Note)

This haiku was made as a farewell tribute to people in Koromo City. They gave mushrooms (=茸)to Kyoshi Takahama for a farewell present. He lived in Koromo for about three years after moving there for refuge from air raid during the war.

The word ’daylight star’ means the sun, because the word ’爛爛’ (=glaring) is used for describing it. In the case of this haiku, it is possible to express 'kinoko' by either letter of '茸' or '菌'. However, the latter was adopted. The letter '菌' can also mean 'germ' when it is read as 'kin'.

Thus, it seems that with the cited haiku, Kyoshi Takahama intended to express the whole great nature by referring to the greatest thing ’daylight star (=太陽)’ and the smallest thing 'mushroom (=菌)'.

(91) 春潮にたとひ櫓櫂は重くとも (age 73. S22. 1947)

(shunchohni tatoirokaiwa omokutomo)

Even if the oar is heavy

against the spring tide_

(Note)

This haiku was made as a tribute to encourage Kyoshi's grand-daughter (Nakako Bohjoh: 坊城中子) when she entered a nursing school.

The Kyoshi's haikus translated herein are cited from the writings of Toshiki Bohjoh (坊城俊樹:the son of Nakako Bohjoh, that is, a great-grandson of Kyoshi Takahama).

(90) 天地の間にほろと時雨かな (age 68. S17. 1942)

(ametsuchino aidanihoroto shigurekana)

a slight drop

between heaven and earth_

wintry rain

(Note)

This haiku is a monody, which is a tribute to one of Kyoshi's disciple haiku poets, Hanamino Suzuki(鈴木花蓑).

(89) 映画出て火事のポスター見て立てり (age 67. S16. 1941)

(eigadete kajinoposutah mitetateri)

walking out of a cinema,

I stopped, seeing

a poster of fire

(88) 吾も亦紅なりとついと出で (age 66. S15. 1920)

(waremomata kohnarito tsuitoide)

(Translation A)

I also am crimson_

as if so saying,

a burnet abruptly appeared

(Translation B)

abruptly stepping out,

saying "me too, crimson"_

a burnet

(Note)

’waremokoh’ (吾亦紅) is a burnet. Literally,'waremokoh’ means: ’I also am crimson’. Thus, this haiku is a pun as can be understood from translations A and B. However, how to interpret the omitted subject is entrusted to readers.

(87) 天の川の下に天智天皇と臣虚子と (age 43. T6. 1917)

(amanogawanoshitani tenjitennohto shinkyoshito)

under the Milky Way

Emperor Tenji

and his subject Kyoshi

(86) 龍の玉深く蔵すといふことを (age 65. S14. 1939)

(ryuhnotama fukakuzohsuto yuukoto-o)

(Translation A)

fruitlets of dwarf mongo grass_

suggesting

containing deep inside

(Translation B)

fruitlets of dwarf mongo grass_

what is held

deep inside them

(Translation C)

fruitlets of dwarf mongo grass,

holding all nature

deep inside them

(Note)

In the original haiku, the object of the word "containing" is omitted, allowing reader's choice.

(85) 何某に扮して月に歩きをり (age 64. S13. 1938)

(nanigashini funshitetsukini arukiori)

under the moon,

walking in a disguising costume

as a certain person.

(Note)

In this haiku, the subject, which is omitted, seems to be "I".

(84) 山川にひとり髪洗ふ神ぞ知る (age 67. S16. 1941)

(yamagawani hitorikamiarau kamizoshiru)

god knows_

in a mountain stream

a woman alone washing her hair

(83) 蔓もどき情はもつれ易きかな (age 73. S22. 1947)

(tsurumodoki nasakewamotsure yasukikana)

compassion

easily tangles_

staff-tree

(82) 稲妻を踏みて跣足の女かな (age 63. S12. 1937)

(inazumao fumitehadashino onnakana)

treadding on

lightning_

a barefoot woman

(81) たとふれば独楽のはぢける如くなり (age 63. S12. 1937)

(tatoureba komanohajikeru gotokunari)

(Literal translation)

as it were,

repelling of

two spinning tops

(Translation A)

you and me,

as it were,

repelling spinning tops

(Translation B)

our relations

so to speak,

repelling of spinning tops

(Note)

This haiku is a monody in memory of Hekigotoh Kawahigashi. In this haiku, the subject is omitted by adding preliminary words to that effect.

(80) 雀等も人を恐れぬ国の春 (age 62. S11. 1936)

(suzumeramo hito-o osorenu kuninoharu)

spring

of the country where

sparrows also fear no people

(79) 古綿子著のみ著のまま鹿島立 (age 62. S11. 1936)

(furuwatako kinomikinomama kashimadachi)

my departure for abroad

in the everyday wear_

old ’watako’ clothes

(78) 鴨の中の一つの鴨を見てゐたり (age 62. S11. 1936)

(kamononakano hitotsunokamo-o miteitari)

I gazed at

only one of

the wild ducks

(77) 新涼の驚き貌に来りけり (age 34. M41. 1908年)

(shinryohno odorokigaoni kitarikeri) or

(shinryohno odoroki-kaoni kitarikeri)

(Translation A)

the cool of early autumn

appeared on the look of

a surprised person

(Translation B)

a look of surprise

in the cool of

early autumn

(Translation C)

a person having

a look of surprise

agaist the early autumnal cool

(Note)

Depending on how you take the conbination of words and the meaning of ‘の (=no)’, the original haiku can be translated in various ways as described above. ’の’ is a postpositional word, functioning as an auxiliary to the main word '新涼'.

(76) 白牡丹といふといへども紅ほのか (age 51. T14. 1925年)

(shirobotan toiutoiedomo benihonoka)

white rose,

so called, but

slightely tinged with red

(75) 道のべに阿波の遍路の墓あはれ (age 61. S10. 1935)

(michinobeni awanohenrono hakaaware)

pathetic!

on the wayside,

a tomb of ’awa’ pilgrim

(74) 魚鼈居る水を踏まえて水馬 (age 61. S10. 1935)

(gyobetsuiru mizuofumaete mizusumashi)

a whirligig beetle treads

on the water where

fish and turtles live

(73) 椿まづ揺れて見せたる春の風 (age 61. S10. 1935)

(tsubakimazu yuretemisetaru harunokaze)

a camellia

first shakes to show

spring breezes

(72) 一を知つて二を知らぬなり卒業す (age 61. S10. 1935)

(ichioshitte nioshiranunari sotsugyohsu)

(Literal translation)

graduated,

knowing one

but not two

(Translation A)

students are graduated,

knowing one

but not two

(Translation B)

knowing one

but not two_

he graduates from a school

(Note) In this original haiku, the subject is omitted and unknown. This haiku seems to be made in assosiation with a proverb which means the following: A sage knows 10 upon hearing one.

(71) 川を見るバナナの皮は手より落ち (age 60. S9. 1934)

(kawaomiru banananokawawa teyoriochi)

(Trnslation A)

a banana peel

fell from a hand,

I watch the river

(Translation B)

the banana peel

fell from my hand,

I watch the river

(Note) The original haiku does not tell who holds the banana.

(70) 道のべに阿波の遍路の墓あはれ (age 61. S10 1935年)

(michinobeni awanohenrono hakaaware)

on the wayside,

pathetic

a tomb of ’awa’ pilgrim

(69) 朝顔の映り熱帯魚は沈む (age 59. S8 1933年)

(asagaono utsuri nettaigyowashizumu)

a morning glory

reflected,

a tropical fish submerging

(68) 蓮池に髪洗ひをる女かな (age 59. S8 1933年)

(hasuikeni kamiaraioru onnakana)

a woman,

washing her hair

at the lotus pond

(67) 燈台は低く霧笛は峙てり (age 59. S8 1933年)

(tohdaiwahikuku mutekiwa sobadateri)

the lighthouse is low,

a prominent sound

the foghorn

(66) 神にませばまこと美はし那智の滝 (age 59. S8 1933年)

(kaminimaseba makotouruwashi nachinotaki)

incarnation of god_

what a sublimity!

Nachi waterfall

(65) くはれもす八雲旧居の秋の蚊に (age 58. S7 1932年)

(kuwaremosu yakumokyuukyono akinokani)

bitten by autumn mosquitoes

in the old house of

Yakumo

(64) 帚木に影といふものありにけり (age 56. S5. 1930年)

(hahakigini kagetoiumono arinikeri)

the broom trees

had

so-called shadows

(Note) This haiku seems to be a kind of pun made in association with a folklore or ’Hahakigi’ in Genjimonogatari (The Tale of Genji).

(63) 鴨の嘴よりたらたらと春の泥 (age 59. S8 1933年)

(kamonokuchibashiyori taratarato harunodoro)

spring mud,

dribbling from

the bill of a wild duck

(62)凍蝶の己が魂追うて飛ぶ (age 59. S8 1933年)

(itechohno onogatamashii outetobu)

a frozen butterfly

flies, chasing

her own spirit

(61)風が吹く仏来給ふけはひあり(age 21. M28 1895年)

(kazegafuku hotokekitamau kehaiari)

a wind blows_

I feel the soul of the deceased

coming

(60)襟巻の狐の顔は別に在り (age 59. S8. 1933年)

(erimakino kitsunenokaowa betsuniari)

the face of the fox stole

lies

at another position

(Note)

This haiku implies that the person wearing the fox stole has a face resembling that of a fox.

(59)筋塀に添うて下向の桜かな (age 58. S7. 1932年)

(sujibeini soutegekohno sakurakana)

cherry blossoms

blooming downward

along ’sujibei’ wall

(Note) ’sujibei’ is a roofed wall sorrounding a temple or a samurai residence.

(58)ダンサーの裸の上の裘 (age 57. S6 1931年)

(dansahno hadakanoueno kawagoromo)

a fur dress

put on

a naked dancer

(57)たてかけてあたりものなき破魔矢かな (age 57. S6. 1931年)

(tatekakete atarimononaki hamayakana)

a ’hamaya’ arrow

rests against the wall_

nothing around it

(56)石ころも露けきものの一つかな (age 55. S4. 1929年)

(ishikoromo tsuyukekimonono hitotsukana)

a stone_

one of

those dewy things

(55)草萌の大地にゆるき地震かな (詳細不詳)

(kusamoyuno daichiniyuruki jishinkana)

a gentle earthquake_

the grass sprouting

on the earth

(54)われの星燃えてをるなり星月夜 (age 57. S6 1931年)

(warenohoshi moeteorunari hoshizukiyo)

bright starry night_

glowing is

my star

(53)風が吹く仏来給ふけはひあり (age 21. M28. 1895)

(kazegafuku hotokekitamau kehaiari)

a wind blows_

as if the soul of the deceased

coming

(52)祇王寺の留守の扉や推せば開く (age 51. T14 1925年)

(giohjino rusunotobiraya osebahiraku)

The door of Gioji temple

opens when pushed

at the nun’s absence

(Note)

The nun was once the geisha who had been called Nine-Fingered Geisha.

(51)啓蟄の土をうるほす雨ならむ (age 56. S5. 1930年)

(keichitsuno tsuchiouruosu amenaramu)

(Translation A)

the rain will soak

the soil of

keichitsu

(Translation B)

it will rain,

soaking

the soil of keichitsu

(Note)

'keichitsu' is a kigo of spring, meaning the day when insects emerge from hibernation underground; around March 6 in the solar calendar.

(50) 春潮といへば必ず門司を思ふ (age 56. S5. 1930)

(shunchoto iebakanarazu mojio-omou)

speaking of spring tide

reminds me

of Moji port

(49) 藪の穂の動く秋風見て居るか (age 55. S4. 1929)

(yabunohono ugokuakikaze miteiruka)

you might stay

watching the autumn wind,

thicket ears moving

(48) 止りたる蠅追ふことも只ねむし (age 55. S4. 1929)

(tomaritaru haeoukotomo tadanemushi)

simply too sleepy

to slap off

an alighting fly

(47) ツェツペリン飛び来し国の盆の月 (age 55. S4. 1929)

(tsuepperin tobikishikunino bonnotsuki)

the Zeppelin

flew to my country_

the Bon-festival moon

(46)避暑宿の壁に貼りたる子供の絵 (age 55. S4. 1929)

(hishoyadono kabeniharitaru kodomonoe)

kids-written pictures

put up on the wall of

a summer cottage

(45) 雛よりも御仏よりも可愛らし (age 55. S4. 1929)

(hinayorimo mihotokeyorimo kawairashi)

the baby cute,

more than

a hina doll or buddha

(44)七盛の墓を包みて椎の露 (age 55. S4. 1929)

(shichimorino hakaotsutsumite shiinotsuyu)

from a Japanese chinquapin

dews fall, covering

the shichimori-grave of Taira clan

(41)(42)(43)流れゆく大根の葉の早さかな (age 54. S3. 1928)

(nagareyuku daikonnohano hayasakana)

(Translation A)

a leaf of Japanese radish

flowing away:

what a rapidity!

(Transation B)

how fast!

the leaf of Japanese radish

flows away

(Tranlation C)

flowing away,

how fast!

Japanese radish leaves

(40) 舟岸につけば柳に星一つ (age 39. T2. 1913)

(funekishini tsukebayangini hoshihitotsu)

the boat reached the shore,

I found a willow,

above it, a star

(39) 咲き満ちてこぼるる花もなかりけり (age 54. S3. 1928)

(sakimichite koboruruhanamo nakarikeri)

cherry blossoms

in full bloom_

no petals falling

(38) 何となくあたり淋しき爐を開く (age 17. M24. 1891)

(nantonaku atarisabishiki rowo hiraku)

I open the hearth_

unaccountably lonely

around it

(37) えりもとをなぐるやうなり秋の暮 (age 17. M24. 1891)

(erimotowo naguruyounari akinokure)

I feel it as if

my neck were beaten_

the autumn evening

(36) やり羽子や油のやうな京言葉 (age 53. S2. 1927)

(yarihagoya aburanoyouna kyoukotoba)

“yarihago” shuttlecock_

the oily sound of

Kyoto accents

(Note)

The following translation published in Terebess Asia Online (TAO) is wrong, because "yarihago" is different from Battledore and shuttlecock. Also,(:) is inappropriate.

Battledore and shuttlecock:

The Kyoto accent sounds

As if the words were oiled

(35) この庭の遅日の石のいつまでも (age 53. S2. 1927)

(kononiwano chijitsunoishino itsumademo)

the stones of this garden

in a lengthening day

will lie forever

(Note)

The following translation published in Terebess Asia Online (TAO) is in appropriate in terms of word order.

The rocks in this garden

Remain forever

In the lengthening days of spring

(34) 一片の落花見送る静かな (age 53. S2. 1927)

(ippenno rakkamiokuru sizukakana)

watching a petal of cherry-blossoms

falling down,

what a silence!

(33) 春惜む輪廻の月日窓に在り (T3. 1914)

(haruoshimu rinnenotsukihi madoniari)

the sun and the moon,

transmigrating in the window_

I treasure the rest of the spring

(32) 群雀鳴子にとまる朝ぼらけ (age 17. M24. 1891)

(muresuzume narukonitomaru asaborake)

a group of sparrows

perch on a rattle-scarer_

daybreak sunlight

(31) この路を我等が行くや探梅行 (age 53. S2. 1927)

(konomichiwo wareragayukuya tanbaiko)

this road

we’ll take, to find

plum blossoms

(30) 或墓のくすぶり見えぬ彼岸かな (age 52. T15. 1926)

(aruhakano kusuburimienu higankana)

a certain tomb

seen in smoldering,

vernal equinox day

(29) 紅さして寝冷の顔をつくろひぬ (age 51. T14. 1925)

(benisashite nebienokao-o tsukuroinu)

putting rouge on,

she adjusted

her face chilled in the sleep

(28) どかと解く夏帯に句を書けとこそ (age 46. T9. 1920)

(dokatotoku natsuobini kuokaketokoso)

she untied her summer obi,

dumped it, demanding me

to write a haiku on it

(27) 鞦韆に抱きのせて沓に接吻す (age 44. T7. 1918)

(shuusenni dakinosete kutsuniseppunsu)

putting my baby

on a swing,

I kissed her socks

(26) 年を以て巨人としたり歩み去る (age 39. T2. 1913)

(toshi-o-motte kyojintoshitari ayumisaru)

Having made

a giant of year,

the time walks away

(25) 草摘みし今日の野いたみ夜雨来る (age 39. T2. 1913)

(kusatsumishi kyounonoitami yosamekuru)

a night rain comes,

mourning the today’s fields

where I picked up herbs

(24) 石の上の埃に降るや秋の雨 (age 39. T2. 1913年)

(ishinoueno hokorinifuruya akinoame)

onto the dust covering the stone

falls

the autumn rain

(23) 君と我うそにほればや秋の暮 (age 32. M39. 1906年)

(kimitoware usonihorebaya akinokure)

you and me,

how about faking love_

evening in the autumn

(Note)

The following haiku, whichi is published in Terebess Asia Online (TAO) is wrong: a mistranslation of the Japanese original haiku.

You and I wish

We loved each other’s lies

Late in the autumn

(22) 行春の墓も御像も小さけれ (age 39. T2. 1913)

(gyoushunno hakamomizoumo chiisakere)

both small,

the tomb and the statute of the founder_

the departing spring

(21) 京女花に狂はぬ罪深し (age 19. M26. 1893)

(kyouonna hananikuruwanu tsumifukashi)

a Kyoto woman_

sinful,

not getting crazy about cherry blossoms

(20) 秋来ればいつもあはれにきぬたかな (age 17. M24. 1894年)

(akikureba itsumoawareni kinutakana)

autumn has come,

always pathetic

'kinuta' fulling

(19) 舟岸につけば柳に星一つ (age 39. T2. 1913年)

(funekishini tsukebayangini hoshihitotsu)

the boat reached a shore_

a willow there,

a star above it

(18) 一つ根に離れ浮く葉や春の水 (age 39. T2. 1913年)

(hitotsuneni hanareukuhaya harunomizu)

the spring water_

the leaves float aloof,

grown from single roots

(17) 歌人祭らず俚人ただ祭る社あり (age 39. T2. 1913年)

(kajinmatsurazu satobitotada matsuru yashiroari)

(on Hitomaro death-anniversary)

the shrine,

no poets worship it,

villiagers only worship it

(16)この後の古墳の月日椿かな (age 39. T2. 1913年)

(kononochino kofunnotsukihi tubakikana)

after this,

lasting time of the ancient mounds_

the camellias

(15)囀や山かけて売る土地広し (age 39. T2. 1913年)

(saezuriya yamakaketeuru tochihiroshi)

chirps of birds_

the broad lot to be sold

with a hill behind

(Note)

In this haiku, "山かけて" (yamakakete) is a pun, meaning "run", "take a chance", or "hang".

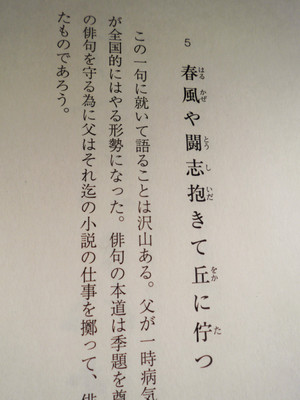

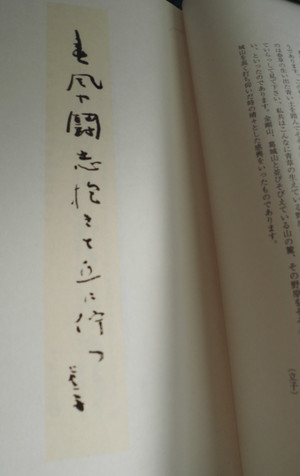

(14) 春風や闘志抱きて丘に佇つ (age 39. T2. 1913年)

(harukazeya tohshi-idakite okanitatsu)

a spring wind_

I stand on the hill,

my heart full of fight

(12)(13) 霜降れば霜を楯とす法の城 (age 39. T2. 1913年)

(shimofureba shimowotatetosu norinoshiro)

if there is a frost,

the frost be a shield_

the temple of laws

(11) 凡そ天下に去来程の小さき墓に参りけり (age 34. M41. 1908)

(oyosotenkani kyoraihodono chisakihakani mairikeri)

under heaven,

I visited such a tomb

as small as I heard of Kyorai

(10)曝書風強し赤本飛んで金平怒る (age 34. M41.1908年)

(bakushokaze tsuyoshi akahontonde kinpiraikaru)

strong a wind at book-exposing,

a red-covered storybook blown down,

exposing the hero Kinpira angry

(9) 桐一葉日当りながら落ちにけり (age 32. M39. 1906年)

(kirihitoha hiatarinagara ochinikeri)

a leaf of paulownia

fell,

with the sunlight on it

(8)垣間見る好色者に草芳しき (age 32. M39. 1906年)

(kaimamiru kohshokumononi kusa-kanbashiki)

the grasses fragrant

to a lecherous man

peeping in through the hedge

(7)刑罰の石を背負うて夏野かな (age 31. M38. 1905年)

(keibatsuno ishioseoute natsunokana)

carrying a stone of punishment

on one's back_

the summer field

(6) 或時は谷深く折る夏花かな (age 30. M37. 1904年)

(arutokiwa tanifukakuoru gebanakana)

'gebana' flowers,

taken deep in a valley

at a cetain time

(5) 秋風や眼中のもの皆俳句 (age 29. M36. 1903年)

(akikazeya ganchuunomono minahaiku)

autumn wind_

anything you see

could be a haiku

(4) 子規逝くや十七日の月明に (age 28. M35. 1902年)

(Shikiyukuya juushichinichino getsumeini)

Shiki passed away

in the moonlight

of the 17th day

(3) 蓑虫の父よと鳴きて母もなし (age 25. M32. 1899年)

(minomushino chichiyotonakite hahamonashi)

a bagworm chirps

papa papa,

without mamma, either

(2) 怒濤岩を噛む我を神かと朧の夜 (age 22. M29. 1896年)

(dotoh iwaokamu wareokamikato oboronoyo)

as if thinking me a god,

surging waves bite the rock_

hazy moon night

(1) 春雨の衣桁に重し恋衣 (age 20. M27. 1894年)

(harusameno ikohniomoshi koigoromo)

heavy on a dress-rack

clothes of love_

spring rain

(Note)

L. P. Lovee (pen name of Satoshi Kinoshita) is coined from the title of his blog “Let’s Practice Love Everyone”.