(61)

比良三上雪さしわたせ鷺の橋

(hira-mikami-yuki sashiwatase sagi-no-hashi)

(A)

Hira Mikami in the snow_

Build a bridge

of white herons.

(B)

Hira Mikami with snow_

Form a bridge

of snowy egrets.

(C)

Hira Mikami mountains

in the snow_

Form a bridge, white herons.

(注)

この俳句は「切れ」をどこに置くか、読み方に迷いますが、一般的な5‐7‐5の音節に読むと意味が通じなくなるので、切れを「雪」の後に入れて、「句またがり」の7‐5‐5に読むと意味が通じます。

そこで、雪の比良山や三上山、湖上の鷺などを眺めながら、「白鷺」に呼び掛けるようにして詠んだ俳句として翻訳しました。

Haikuの各行頭は小文字にするのが普通ですが、原句の固有名詞や命令形表現を明確にするために大文字を用いています。

「白鷺」に対応する英語には「white heron」 とか「snowy egret」がありますが、(B)の英訳の方がsnowとsnowyの対比で面白いでしょう。

(C)は語句を補充して外国人にも分かりやすく英訳しました。

「snow」の後の「切れ」の記号(_)や前置詞(inやwith)は「呼び掛けの対象が雪でなく白鷺である」ということを明瞭にするためには省略できません。

(62)

かれ朶に烏のとまりけり秋の暮

(kare-eda-ni karasu-no-tomari-keri aki-no-kure)

(A)

on a dead branch

crows have settled_

evening in the autumn

(B)

on dead branches

crows alighted_

autum evening

(C)

on a tree's dead branch

a crow has settled itself to roost;

twilight in autumn

(注)

(A)は一枝に複数の鴉が留まったのを詠んだものと解釈した英訳です。

(B)は複数の枝に鴉が止まったのを詠んだものと解釈した英訳です。

(C) は原句の「5・9・5音」に合わせて「5・9・5 syllables」にしたWhite氏の英訳です。

この句で芭蕉が中七を「烏のとまりけり」と字余りにしたのは何故でしょうか?「烏とまるや」と「5・7・5」の定型にすると平凡になるのを避け、さらに「夕方に飛ぶ烏の行先(ねぐら)を見届けようとしたニュアンス」を「字余り」で強調したのだろうと思います。

実態的に「have settled」と「alighted」のどちらが適訳か不明ですが、字余りの表現を考慮すると、前者の方が良いと思います。

(C)は「留まっている枝を寝床にした」という意味なので、原句とニュアンスが異なると思います。

音節に拘るよりも、句意を簡潔に訳出することを重視すべきでしょう。

「俳句」と「HAIKU」は、それぞれが世界最短の詩型として、「日本語」と「英語」の詩の良さを発揮すれば良い、と思って翻訳しています。

この芭蕉の俳句には「とまりたるや」と「とまりけり」と二通りの真蹟があります。前者は(C)に近い句意です。ここをタップしてご覧下さい。

(63)

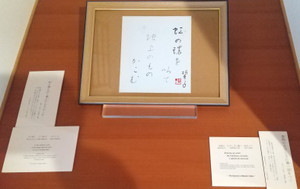

時雨をやもどかしがりて松の雪

(shigure-o-ya modokashigarite matsu-no-yuki)

(A)

the wintry shower_

irritating for

the snow of the pine

(B)

the snow on the pine_

irritated by

the wintry shower

(注)

この俳句は擬人化することによって芭蕉の気持ちを表現したものでしょう。(A) は主体を「時雨」とし、(B)は 「松の雪」を主体にして翻訳しました。

(64)

冬がれや世は一色に風の音

(fuyu-gare-ya yo-wa-hito-iro-ni kaze-no-oto)

(A)

the withered surrounding of winter_

everything in one color

the sound of wind

(B)

withering in the winter_

all in one color

the sound of a wind

(注)

この句は「冬枯れの一色」と「風の音」を呼応させて詠んだものでしょう。(B)の意訳の方が簡潔で韻の効果もあり、(A)より原句のニュアンスに近い感じがします。

(65)

瓶破るるよるの氷の寝覚哉

(kame-waruru yoru-no-koori-no nezame-kana)

(A)

the cracking of a crock

has woken me:

the icy night

(B)

awoken by

the cracking of the crock_

the icy night

(C)

waking:

the crock has cracked

due to the ice of the night

(注)

芭蕉の俳句は、「古池や」の句のように幾通りもの翻訳が可能ですが、(A)や(C)よりも(B)が最も俳句らしい感じがします。

(B)の「awoken」は受動態のbe動詞と主語を省略したものです。

(A)や(C)のように動詞を用いると散文的になります。「俳句は省略の文学である」ということは英語のHAIKUにも当てはまります。

(66)

炉開や左官老行鬢の霜

(robiraki-ya sakan-oi-yuku bin-no-shimo)

the opening of the winter hearth_

the plasterer getting older,

frosts of his locks

(67)

しほれふすや世はさかさまの雪の竹

(shiore-fusu-ya yo-wa-sakasama-no yuki-no-take)

bowed down_

the world upside down,

snow-covered bamboos

(68)

木枯やたけにかくれてしづまりぬ

(kogarashi-ya take-ni-kakure-te shizumari-nu)

(A)

wintry wind_

hiding behind the bamboos,

calmed

(B)

the cold winter winds_

hid themselves in the bamboos

and then became still

(注)

この俳句は芭蕉が絵画を見て詠んだ句とのことですが、芭蕉の実体験に基づく心象句ではないでしょうか?

(A)は「省略」を重視するL. P. Lovee訳です。俳句の簡潔さと日本語の曖昧さを英語にも利かせたつもりです。韻の効果もある上に、形式的には「calmed」の主語はwindですが、実質的には主語「I」が省略された俳句であると解釈できる余地があり、原句と同様の面白味があると思っています。

(B)は「5‐7‐5 syllable」を重視するJ. White訳です。句意は明瞭ですが散文的で俳句の面白さが損なわれています。

(69)

君火たけよき物みせむ雪丸げ

(kimi-hi-take yoki-mono-misen yukimaroge)

make a fire_

I’ll show you something nice:

a snowman

(70)

明けぼのやしら魚しろきこと一寸

(akebono-ya shirauo-shirokikoto issun)

the dawn_

a whitebait

one inch of whiteness

青色文字の「俳句」や「HAIKU」をタップすると、それぞれ最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事のタイトルが表示され、この「俳句HAIKU」をタップすると最新の全ての記事のタイトルが表示されます。タイトルをタップしてその記事をご覧頂ければ幸いです。