日記

2025年10月16日 (木)

2025年10月10日 (金)

万博レポ4《ウォ-タ-プラザの写真18枚》

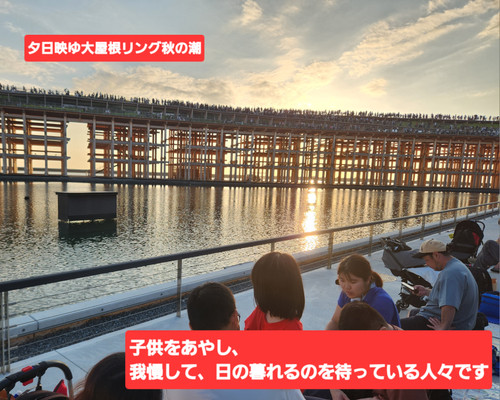

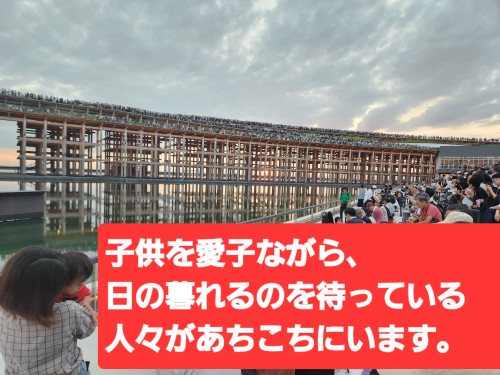

日暮れ待つウォ-タ-プラザ秋暑し

(薫風士)

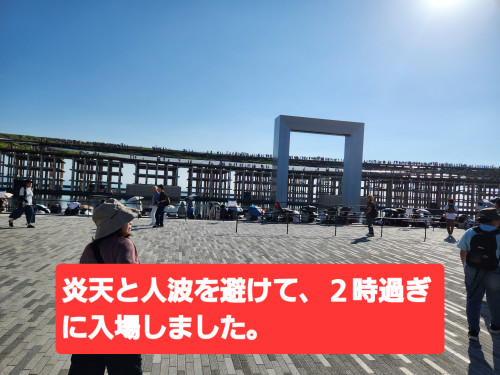

2時頃に東ゲ-トから入場し、4時頃にウォ-タ-プラザに行きましたが、既に多くの人々が万博の花火やウォ-タ-ショ-などの開始を静かに待っているのに感心しました。

夕日が沈み、花火が上がるまでの情景の写真を18枚掲載します。

写真をタップ拡大してご覧下さい。

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年10月 9日 (木)

俳句365 haiku (276) 《寒露 Kunpūsh》

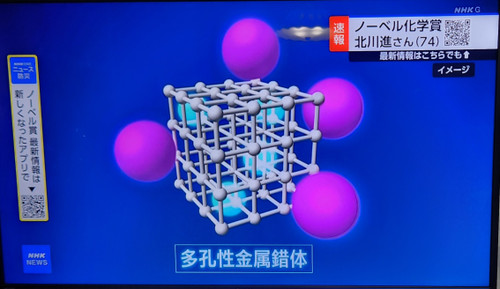

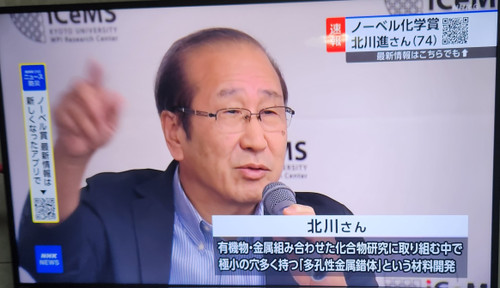

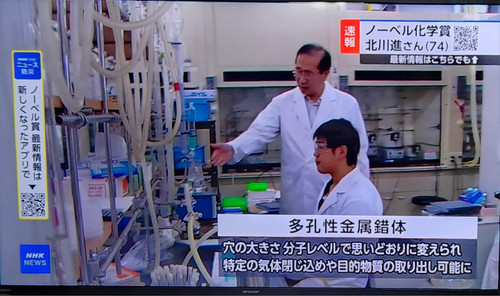

寒露の日ノ-ベル賞に北川氏

(kanro-no-hi nōberushō-ni-kitagawashi)

(薫風士)

Nobel Prize;

awarded to Dr. Kitagawa_

day of Kanro

(Lovee)

(Note)

The term “Kanro” means “one of the twenty-four divisions of the four seasons” (around October 8 in the solar calendar).

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年10月 8日 (水)

俳句365 haiku (275) 《名月 Kunpūsh》

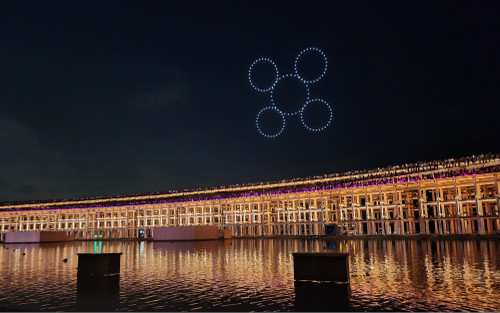

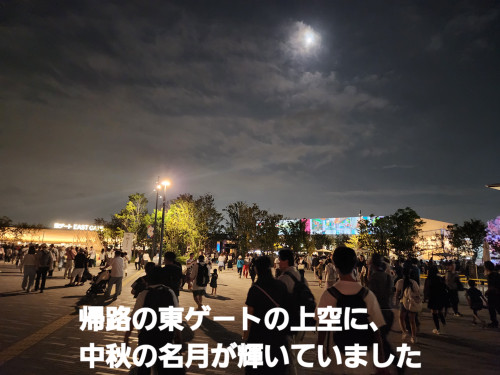

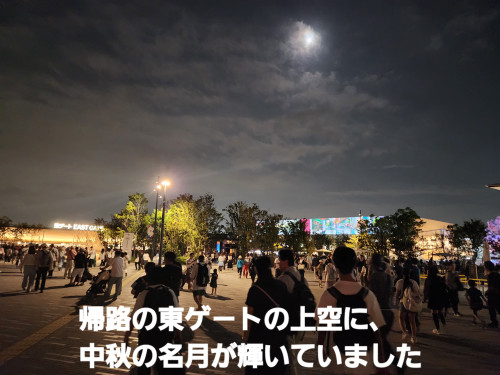

万博やウォーターショーと月を愛で

(banpaku-ya uōtāshō-to tsuki-o-mede)

(薫風士)

EXPO 2025_

enjoying scenes of;

water-show and the full moon

(Lovee)

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年10月 7日 (火)

俳句365 haiku (274) 《良夜1 Kunpūshi》

良夜かな坂口氏らにノーベル賞

(ryōya-kana sakaguchi-shi-ra-ni nōberushō)

(薫風士)

moonlit night_

Nobel Prize

awarded to Mr. Sakaguchi and others

(Lovee)

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年10月 4日 (土)

俳句 365 haiku (272) 《蒲萄 Kunpūshi》

俳句論政治論議に葡萄食み

(haikuron seijirongi-ni budo-hami)

(薫風士)

having grapes;

during my discussions;

on haiku and politics

(Note)

The word "葡萄" (grape) has homonyms such as "武道"(martial arts), "武士道" (chivalry), etc.

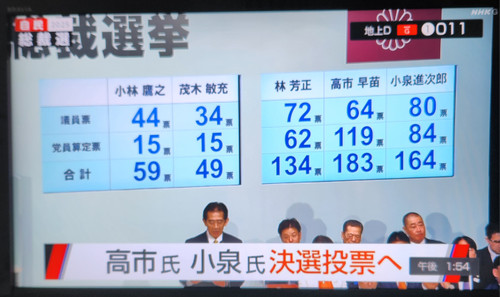

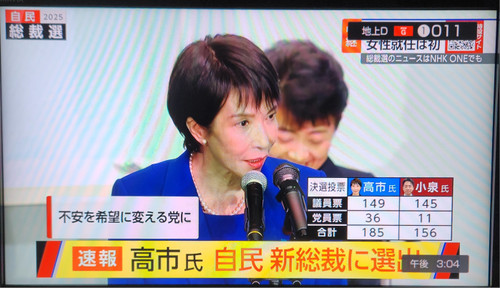

The first picture in the following shows the grapes which a friend of haiku gave to us.

The other pictures show partial portions of NHK-TV news which Kunpūshi watched on October 4, 2025.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年9月26日 (金)

俳句 365 haiku (267) 《秋雨 1 Kunpūshi》

秋雨やエコー検査に行く朝

(akisame-ya ekōkensa-ni yuku-ashita)

(薫風士)

autumnal rain

soothed me on a morning way

for receiving ultrasound scanning

(Lovee)

This article is put up for the sake of my memory.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年9月15日 (月)

俳句 365 haiku (256) 《爽やか Kunpūshi》

冒頭の写真4枚は、薫風士が見た日経新聞電子版の中国パビリオン紹介記事の一部分ですが、日経新聞電子版の有料会員の方は、クリック(タップ)拡大して明瞭な画面でご覧頂けると思います。

爽やかや二十四節気大映像

(sawayaka-ya nijūshisekki daieizō)

(薫風士)

refreshing!

invigorating!

great images of nijūshi-sekki

(Note)

The term “nijūshisekki” means the 24 seasonal divisions of a year in the old lunar calendar.

The following 24 pictures are some parts of images which Kunpūshi saw in the EXPO 2025 pavilion of People’s Republic of China.

下記の写真は、タップ(クリック)拡大して、ご覧ください。

立春

雨水

啓蟄

春分

清明

谷雨(穀雨)

立夏

小満

芒種

夏至

小暑

大暑

立秋

処暑

白露

秋分

寒路

霜降

立冬

小雪

大雪

冬至

Unfortunately, Kunpushi failed to take a picture of "冬至".

小寒

大寒

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年9月14日 (日)

俳句 365 haiku (255) 《秋の夜1 Kunpūshi》

この写真は、WEB検索で見た大阪関西万博紹介サイトの「アオと夜の虹の パレード」の一部分です。

万博や三十六景秋の夜

(banpaku-ya sanjūroku-kei aki-no-yoru)

(薫風士)

EXPO 2025_

36 pictures

Autumn night

(Lovee)

(注)

上記の俳句は、WEB検索の効果を期待して、葛飾北斎(1760-1849)の代表作「富嶽三十六景」にあやかって便宜的に「三十六景」と詠んだものです。

9月10日に撮った万博会場夜景の写真下記10枚と、10月7日に万博会場の夜景を26枚撮り、合計して三十六景にする予定ですが、実現するかどうかは天候次第なので当日の好天を祈るばかりです。

The following are night sceneries and some scenes of water shows that Kunpushi saw around the Banpaku field on Septenber 10, 2025.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

俳句 365 haiku (254) 《缶ビール Kunpūshi》

前祝ひチクワ食みては缶ビール

(maeiwai chikuwa-hamitewa kanbīru)

(薫風士)

advance celebration_

having a grilled fish paste;

drinking a can of beer

(Lovee)

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年9月 9日 (火)

俳句 365 haiku (250) 《法師蝉2 Kunpūshi》

樹を変へて折々鳴くや法師蝉

(ki-o-kaete oriori-naku-ya hōshizemi)

(薫風士)

changing trees to stay at,

crying occasionally;

Meimuna opalifera

(Lovee)

(Note)

As to the pronunciation of「き」(ki), there are many homonyms such as「樹」(tree),「機」(opportunity),「器」(vessel),「期」(time),「季」(season),「気」(feeling), etc.

Therefore, I would be pleased if you consider the above haiku as a pun, taking the Meimuna opalifera as a metaphor.

Tap here and see "俳句 365 haiku (247) 《法師蝉1 Kunpūshi》".

Comments are welcome in English or Japanese only.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年9月 8日 (月)

俳句 365 haiku (249) 《白露2 Kunpūshi》

夜の秋ようやく実感白露かな

(yorunoaki yōyaku jikkan hakuro-kana)

(薫風士)

Hakuro_

having a real feeling like autumn,

only in the night

(Lovee)

(Note)

The term “yorunoaki” (夜の秋), which literally means "night autumn", is a late summer season word for expressing the climate when a night is cool like autumn, while day time is hot like summer.

The word “Hakuro” means the 15th of the 24 seasonal divisions of a year in the old lunar calendar, that is, September 7 in the Gregorian Calendar.

These pictures show partial portions of NHK-TV scenes which Kunpūshi watched on September 7 & 8, 2025.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年9月 7日 (日)

俳句 365 haiku (248) 《白露1 Kunpūshi》

真夏日や白露の今日も来週も

(manatsubi-ya hakuro-no-kyo-mo raishū-mo)

(薫風士)

manatsubi_

today on Hakuro,

next week as well

(Lovee)

(Note)

The term “manatsubi” means a “tropical day" on which the temperature is 30°C or above.

The word “Hakuro”, which literally means "white dew", is the 15th of the 24 seasonal divisions of a year in the old lunar calendar, that is, September 7 in the Gregorian Calendar.

This picture shows a partial portion of NHK-TV weather news.

This picture shows a partial portion of a calendar published by

the Association of Japanese Classical Haiku for September in 2025.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年9月 4日 (木)

俳句 365 haiku (245) 《南瓜Kunpūshi》

手作りの南瓜収穫二つかな

(tezukuri-no kabocha-shūkaku futatsu-kana)

(薫風士)

only two pieces:

harvest of

homegrown pumpkins

(Lovee)

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年9月 3日 (水)

俳句 365 haiku (244) 《毛虫Kunpūshi》

刺されしも殺さず生かす毛虫かな

(sasareshi-mo korosazu-ikasu kemushi-kana)

(薫風士)

stung,

but no killing_

hairy caterpillar

(Lovee)

You can find an Oriental tussock moth caterpillar in the middle of the first picture.

The second picture is a partial portion of a poster put up in a pharmacy.

The second picture is a partial portion of a poster put up in a pharmacy.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年9月 1日 (月)

俳句 365 haiku (242) 《震災忌Kunpūshi》

恙無く庭の手入れや震災忌

(tsutsuganaku niwa-no-teire-ya shinsaiki)

(薫風士)

safe and sound:

attending to my garden;

Shinsaiki

(Lovee)

(Note)

The term “Shinsaiki” means the anniversary of the 1923 Great Kantō Earthquake.

The last picture shows a partial portion of September calendar published by the Association of Japanese Classical Haiku.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年8月29日 (金)

俳句 365 haiku (239) 《処暑2 Kunpūshi》

新記録処暑後の猛暑いつ終わる?

(shinkiroku shoshogo-no-mōsho itsuowaru)

(薫風士)

a new record:

fierce heat after Shosho;

when will it end?

(Lovee)

(Note)

The word “Shosho” means one of the 24 divisions of the four seasons(around August 23), at which the summer heat is expected to ease up.

These pictures show some partial portions of NHK-TV scenes which Kunpūshi saw on August 29 & 30, 2025.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年8月20日 (水)

俳句 365 haiku (231) 《俳句の日 Kunpūshi》

俳句の日芭蕉句訳し恙無し

(haiku-no-hi Bashō-ku-yakushi tsutsuganashi)

(薫風士)

Haiku Day_

translating Basho’s haiku,

healthy at my home

(Lovee)

(Note)

Haiku Day is the 19th of August, which was set up as a homonym of 8.19 in Japanese.

In the above translation, the subject “I” and its following verb “am” are omitted as in the Japanese haiku.

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.

2025年8月16日 (土)

俳句 365 haiku (227) 《終戦日2 Kunpūshi》

終戦日未来見据えむ五ほう良し

(shūsenbi mirai-misuen go-hō-yoshi)

(薫風士)

War-end Anniversary_

discern prudently our future;

five aspects OK or not

(Lovee)

(Note)

The word “五ほう” can express various meanings, depending on kanji (漢字:Chinese character) such as “五方: five directions”, “語法: grammar”, “誤報: misinformation”, “護法: defence of Buddhism", "後報: trtribution”, etc.

The following picture reminds me of the saying "前門の虎後門の狼".

Click or tap here to see the latest article of “俳句 365 haiku”.