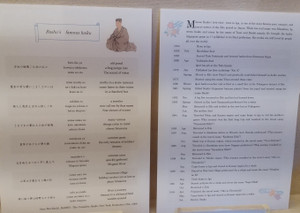

衰ひや歯に喰ひ当てし海苔の砂

(otoroi-ya ha-ni-kuiateshi nori-no-suna)

(161/300)

waning teeth_

noticed upon biting

a grain of sand in the laver

姥桜咲くや老後の思ひ出

(ubazakura saku-ya-rō-go-no omoi-ide)

(162/300)

ubazakura in bloom_

causing me to think of

life in old age

世を旅に代掻く小田の行きもどり

(yo-o-tabi-ni shirokaku-oda-no iki-modori)

(163/300)

life on journey_

like plowing for rice-planting

back and forth in small paddy fields

春や来し年や行きけん小晦日

(haru-ya-kishi toshi-ya-ikiken kotsugomori)

the spring has come_

has the year gone?

Kotsugomori

(注)

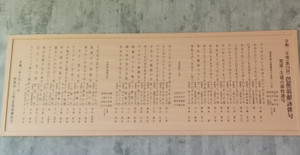

例年なら、「立春」は「大晦日」(陰暦12月30日)ですが、芭蕉は、「立春」が「小晦日」(陰暦12月29日)に当たり、例年ならまだ立春でないことを面白く俳句で表現したのでしょう。

この解釈が誤りであれば、問題点を指摘して、この俳句の正しい解釈を教えて頂けると幸甚です。

何の木の花とはしらず匂哉

(nannoki-no hana-towa-shirazu nioi-kana)

(165/300)

what tree in bloom?

unknown to me,

so strong a scent

草臥て宿かる比や藤の花

(kutabire-te yado-karu-koro-ya fuji-no-hana)

(167/300)

exhausted,

time to seek an inn_

wisterias in bloom

香に匂へうに掘る岡の梅の花

(kani-nioe uni-horu-oka-no ume-no-hana)

(167/300)

Smell fragrant!

plum trees

on the peat-digging hill

蝶鳥の浮つき立つや花の雲

(chō-tori-no uwatsuki-tatsu-ya hana-no-kumo)

(168/300)

butterflies and birds,

buoyant_

clouds of cherry blossoms

鶯や餅に糞する縁の先

(uguisu-ya mochi-ni-funsuru en-no-saki)

(169/300)

a bush warbler,

droppings fallen on rice-cakes

at the edge of wooden veranda

海は晴れて比叡降り残す五月哉

(umi-wa-hare-te hiei-furi-nokosu gogatsu-kana)

(170/300)

the sky cleared up over the lake,

still raining at the Mount Hiei_

such a May

(注)

「such a May」は、芭蕉が「五月かな」と「琵琶湖の5月の気象の特異性」を詠嘆したと解釈して、敢えて不定冠詞「a」をつけて、強調表現にしました。

青色文字をタップすると、最新の「俳句(和文)」や「英語俳句」の記事をご覧頂けます。

トップ欄か、この「俳句HAIKU」をタップすると、最新の全ての記事(タイトル)が表示されます。

記事のタイトルをタップ(クリック)して、ご覧下さい。